-

"Souvenir des Halles Centrales 1906", pour une fois la photo est datée. Très beaux cliché de ces travailleurs du ventre de Paris, l'ancien, le vrai, et apparemment fiers de l'être! (vieille carte postale).

C'était encore l'époque où, à l'aube, aux Halles, les extrêmes se touchaient. Les noceurs du beau monde buvaient du champagne en compagnie des travailleurs de la nuit qui mangeaient du pied de cochon à la bonne franquette... (photo par Patrice Molinard, vers 1957)

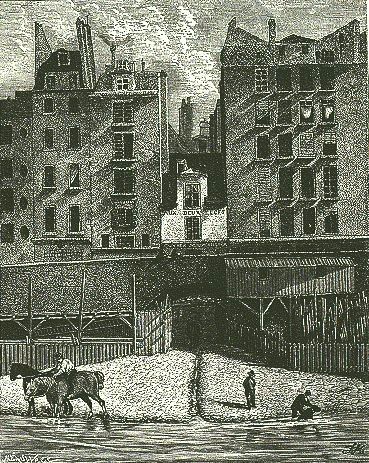

Le Paris Perdu : voici la rue de la Tonnellerie, vue prise de la rue de la Poterie avant la construction du pavillon occidental des Halles. On distingue Saint-Eustache dans le fond. Une photo de Charles Marville de 1865.

A Paris, aux Halles Centrales en 1907, voici un groupe de vendeurs de pommes de terre. Dont un qui en est particulièrement fier....

Joignons nous à la foule du petit matin à côté des Halles, vers 1900. Imaginez le bruit, les cris, les odeurs... (Une photo d'Henri Lemoine, © RMN-Grand Palais - H. Lewandowski)

Nous voici au Carreau des Halles, au marché des aromates à côté de l'église Saint-Eustache, vers 1955. Une photo de Jacques Verroust.

Regardez d'autres photos des Halles d'antan : http://bit.ly/172qBiA

Les Halles, le Ventre de Paris, et sa foule indescriptible... (ancienne carte postale, vers 1900).

Le Carreau des Halles, Légumes et Salades... (ancienne carte postale, vers 1900).

Un matin aux Halles... (ancienne carte postale, vers 1900).

Les Halles Centrales le matin... (ancienne carte postale, vers 1900).

Les Halles le matin, les caisses sont vides... (ancienne carte postale, vers 1900).

Les Halles le matin, l'enlèvement des détritus... (ancienne carte postale, vers 1900).

Les Halles, à côté de Saint-Eustache... (ancienne carte postale, vers 1900).

Les Halles le matin, rues Etienne-Marcel et Turbigo... (ancienne carte postale, vers 1900).Sources

http://www.parisrues.com/rues01/paris-avant-01-halles.html

votre commentaire

votre commentaire

-

Le Paris Perdu :

voici la place des Trois-Maries, vue du quai de l'Ecole en direction de la rue de la Monnaie, en 1862. C'est autour de cette place que seront construits les magasins de la Samaritaine entre 1905 et 1927. Le nom de Samaritaine venait de la pompe installée sur le Pont-Neuf de 1609 à 1813. Une photo de Charles Marville.

votre commentaire

votre commentaire

-

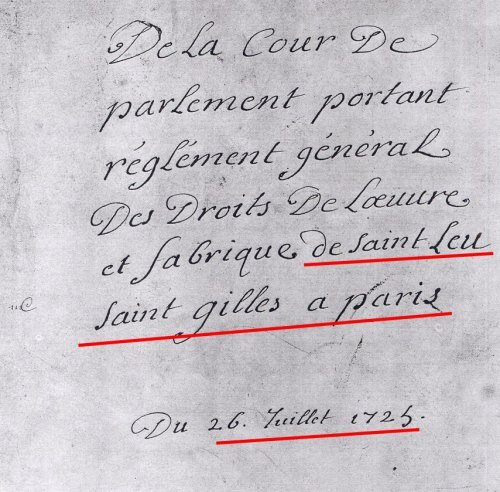

Le nom du passage rappelle une marchande des Halles voisines, Julie Bécheur, qui habitait ce passage en 1789; elle ressemblait à ce point à l'archiduchesse Marie-Thérèse d'Autriche, reine de Hongrie (et de Bohême) que Marie-Antoinette, sa propre fille, l'apercevant un jour, en fut elle-même frappée; on surnomma la marchande "Reine de Hongrie" et le nom resta au passage qu'elle avait habité.

Le passage de la Reine-de-Hongrie est situé dans le 1er arrondissement de Paris. Il débute au 17 rue Montorgueil et se termine au 16 rue Montmartre.

Ce passage, accessible aux piétons seulement et fermé la nuit à ses deux extrémités, a été créé vers 1770. Devenu propriété nationale, il a été vendu par le Domaine le 12 brumaire an V, à condition qu'il reste ouvert au public et qu'il soit entretenu par l'acquéreur. Il a été appelé, de 1792 à 1806, passage de l'Egalité.

votre commentaire

votre commentaire

-

-

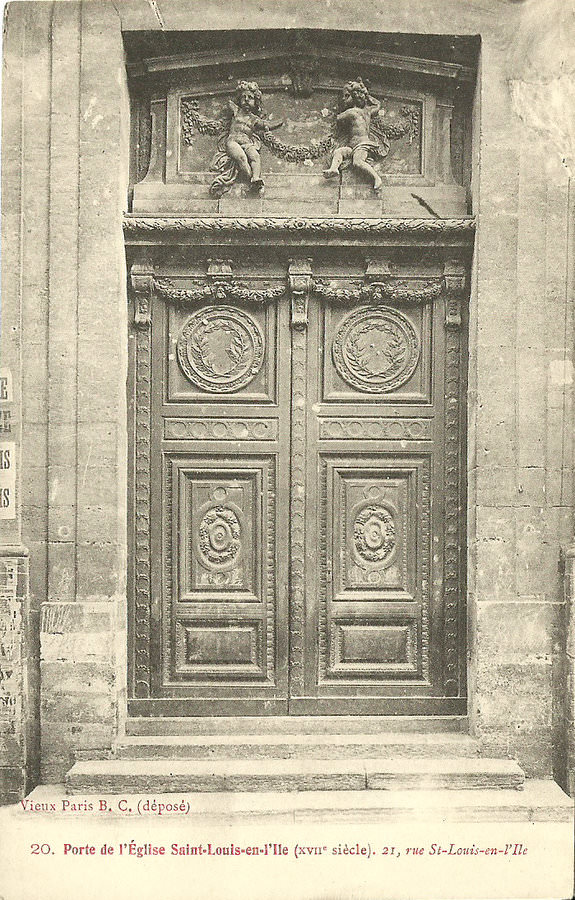

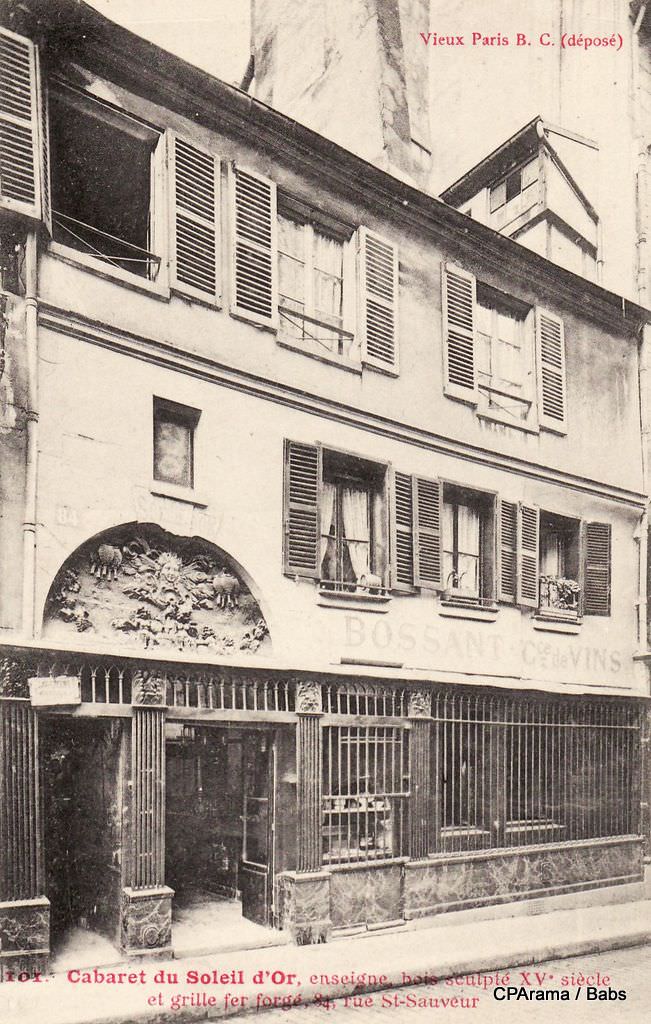

Ces quelques images témoignent d’endroits les plus anciens de la Capitale. Construits pour la plupart avant le XVIIIe siècle, certains sont encore là, d’autres ont disparu…

superbe blog

Paris-unplugged

http://www.paris-unplugged.fr/le-tres-vieux-paris/

http://saintsulpice.unblog.fr/category/photographie-sulpicienne/paris-dantan/

2 commentaires

2 commentaires

-

Les ballons du siège de Paris

Dès les premiers jours du siège, dans la lignée revendiquée des aérostiers de 1793 et alors que des ballons captifs sont installés en divers points de la capitale pour effectuer des observations militaires, le fameux photographe Nadar, passionné d’aérostation, s’associe à deux aérostiers confirmés. Avec Camille Dartois et Jules Duruof, il constitue la «Compagnie d’Aérostiers», qui s’engage à construire plusieurs ballons dirigeables et à les mettre à la disposition du gouvernement de la Défense nationale. Ils établissent un campement sur la place Saint-Pierre, au pied de la butte Montmartre, où naît la poste aérienne du siège.En hommage aux grandes figures républicaines de 1848, Nadar baptise ses ballons : le George-Sand, l’Armand-Barbès et le Louis-Blanc.

Le coup d’envoi de cette entreprise de mobilisation est donné le 7 octobre 1870 : Léon Gambetta, ministre de l’Intérieur, quitte Paris à bord de l’Armand-Barbès pour regagner Tours et y organiser la résistance à l’ennemi.

Le ciel de Paris

Décliné sur tous les supports, ce départ de Gambetta en aérostat donne un grand espoir à la population parisienne, qui croit, un temps, qu’elle ne sera plus coupée du reste du pays. Dans cet engouement, à la fin novembre 1870, Pierre Puvis de Chavannes (1824-1898) peint Le Ballon : sur les hauteurs de Paris, l’allégorie féminine de Paris, armée de son fusil et tournant le dos au spectateur, salue d’un geste délicat l’aérostat gonflé d’espoir qui s’élève dans le coin supérieur gauche du tableau.

Paris vu du Ballon, première photographie aérienne

NADAR

Mais quelques semaines plus tard, au début de l’année 1871, Puvis de Chavannes conçoit un pendant à cette première œuvre avec Le Pigeon qui, dans des tons assourdis, témoigne de la situation de la capitale devenue intenable. Frappée par le froid, l’isolement et la faim, la ville assiégée, incarnée par une allégorie endeuillée, est montrée de face, tentant de protéger de son bras tendu le fragile oiseau que le rapace prussien surgi du coin supérieur droit essaie de lui ravir.

De l’espoir à la peur

Entre les deux tableaux, quelques semaines voire quelques mois se sont écoulés, qui ont affaibli le moral des Parisiens. Les deux œuvres enregistrent aussi l’abattement de Puvis de Chavannes qui se sent pris au piège d’une ville dont le paysage agreste, ouvert et comme en creux, se déroulant sous le regard dans Le Ballon, est devenu dans Le Pigeon un espace urbain aux fortifications saillantes agressives – c’est la "ville géante à plusieurs enceintes" dont parle Alphonse Daudet dans ses Lettres à un absent (1871). D’un tableau à l’autre, comme par un phénomène d’éclipse, l’inquiétude et la peur ont succédé à l’optimisme et à l’espoir incarnés par l’aérostat.

Dans l’œuvre peint de Pierre Puvis de Chavannes, l’espoir ne renaîtra des ruines et ne s’épanouira dans la nature qu’en 1872, avec ses deux versions successives de L’Espérance (Baltimore, Walters Art Gallery et Paris, musée d’Orsay), sous les traits d’une allégorie féminine juvénile.

Photo de Nadar - Avenue de l'Etoile

http://etudesphotographiques.revues.org/916#tocto1n2

Auteur : Bertrand TILLIER

(source : www.histoire-image.org)

Clichés de NADAR

1868

votre commentaire

votre commentaire

-

Qui ne connaît pas Edith Piaf? La Môme? La chanteuse française mondialement connue a disparu il y a maintenant cinquante ans des suites d'une insuffisance hépatique à l'âge de 47 ans. Ce petit bout de femme est la voix française qui s'est le mieux exportée. Dans le monde entier, on chante «La vie en rose», l'un des premiers titres qu'elle a écrits. Mais Edith Piaf a aussi eu une vie tumultueuse, parsemée de grandes histoires d'amour. Photo: Edith Piaf dans une chambre d'hôtel à New York, le 2 novembre 1948.Réalisation: Charlotte Gonthier

Jean Cocteau, très grand ami d'Edith Piaf, meurt le 11 octobre 1963, le jour où la mort d'Edith Piaf est annoncée. Photo: Edith Piaf et Jean Cocteau dans Le bel Indifférent en 1940.

A l'époque où elle s'appelle encore Edith Gassion, Louis Dupont devient son premier amour. Elle n'a que 17 ans quand elle devient maman de Marcelle, qui meurt deux ans plus tard d'une méningite.

Ensuite vient Paul Meurisse avec lequel elle partage l'affiche du Bel Indifférent de Jean Cocteau. Elle restera avec lui jusqu'en 1942.

De 1944 à 1946, elle vivra une romance avec le tout jeune Yves Montand. Elle lui donnera quelques ficelles pour réussir dans le métier. C'est aussi à cette époque qu'elle écrit «La vie en rose».

Autre homme qui a marqué sa vie, Charles Aznavour (d) qui pendant un moment sera son homme à tout faire et confident. Il fera partie des hommes dont la carrière a décollé grâce à Piaf.

Edith Piaf entourée des Compagnons de la chanson, qu'elle a rencontrés en 1946 et avec qui elle a fait une tournée en Europe du Nord. Un des Compagnons de la chanson se nomme Jean-Louis Jaubert. Il devient l'amant de Piaf pendant deux ans.

En 1948, elle le quitte pour l'amour de sa vie le futur champion du monde de boxe, Marcel Cerdan. Son grand amour se tuera dans un accident d'avion en 1949 sur un vol Paris-New York. Edith Piaf, déjà très affaiblie par sa polyarthrite aiguë, est anéantie par la perte de son homme.

Photo: Edith Piaf et Marcel Cerdan trinquent le 17 mars 1948.

En 1951, Edith Piaf rencontre le cycliste Louis Gérardin avec qui elle entame une relation alors que ce dernier est marié. Après cinq mois, cette histoire s'arrête mais Piaf n'arrive pas à l'oublier. Elle lui écrira nombre de lettres d'amour (photo) pendant près d'un an.

Quelques jours après l'arrêt de sa correspondance, elle épouse Jacques Pills, de son vrai nom René Ducos.

Photo: Edith Piaf avec Jacques Pills, Maurice Chevalier et Jean-Jacques Vital en 1952.

L'événement se passe à New York et fera la couverture de nombreux magazines. La témoin de Piaf n'est autre que Marlène Dietrich (photo). Leur union durera quatre ans, pendant lesquels Piaf fera une première cure de désintoxication.

Elle et George Moustaki, de 19 ans son cadet, vivront une histoire d'amour jusqu'en 1959. L'année précédente, ils ont eu un grave accident de voiture qui diminue encore plus la môme Piaf et la rend encore plus accro à la morphine.

Son dernier mari s'appelle Théo Sarapo. Il a 26 ans, elle 46. Ils se marient le 9 octobre 1962. Edith meurt quasiment un an après jour pour jour, puisqu'elle s'éteint à Grasse le 10 octobre 1963.

Bruno Coquatrix, le directeur de l'Olympia, lui doit beaucoup. C'est Edith Piaf qui sauve le lieu mythique en y faisant une série de concerts pour récolter assez de fonds pour renflouer les caisses. C'est à cette occasion qu'elle chantera la première fois «Non, je ne regrette rien».

http://www.20minutes.fr/culture/diaporama-3873-

photo-749375-edith-piaf-hommes-vie

1 commentaire

1 commentaire

-

Paris pour les pervers

une «archéologie érotique de la Belle Époque»

Tony Perrottet débute son reportage parisien par une visite

rue Saint-Denis et rue Blondel.

Pour vraiment s’imprégner de l’essence de Paris, rien ne vaut un grand tour des bordels.

Au début, il fut difficile de trouver trace de ces emporiums légendaires consacrés aux plaisirs de la chair et qui firent la réputation de la ville au XIXe siècle. Ils furent tous fermés par le gouvernement français il y a plus de six décennies et furent convertis à divers usages commerciaux au fil des années.

Tout ce que je pouvais trouver, c’était des bribes —quelques vitraux par-ci, une portière étrangement ornée par-là. Mais quand je suis allé au 32, rue Blondel, le site d’un luxueux lieu de débauche appelé autrefois Aux Belles Poules, l’ambiance historique a été soudainement ressuscitée.

- Une maquette imaginaire d'un bordel parisien haut de gamme. Musée de l'Érotisme, Paris. -

Rue Saint-Denis et rue Blondel

Une petite promenade le long des boulevards étincelants de la rive droite m’a mené rue Saint-Denis, synonyme de prostitution à Paris depuis le Moyen Âge et qui a toujours sa quantité de filles qui font le trottoir entre les vendeurs africains.

La rue Blondel a une réputation pire encore, c’est une allée étroite où des prostituées plus mûres et des travestis musclés rôdent dans les portes cochères, portant toutes et tous des collants serrés en léopard et des bustiers plongeants.

Aujourd’hui, l’atmosphère est peut-être digne d’un film de Fellini, mais le numéro 32 fut autrefois le «spot» du glamour parisien, où des gentlemen victoriens allaient en masse pour jouir de merveilles érotiques sophistiquées.

Aux Belles Poules fut apprécié en particulier pour ses tableaux vivants.

Des couples parisiens aisés et des touristes à la recherche d’aventure apprécièrent ses pièces créatives telles que La nonne affolée, L’épouse se réveille ou Les officiers de marine en goguette, avec des actrices portant des phallus magenta.

Aujourd’hui, Aux Belles Poules est facilement identifiable grâce au carrelage d’origine en faïence rouge de sa façade.

Comme tous les bordels parisiens, il fut fermé en 1946 à l’occasion du grand coup de balai conservateur sur le marché français du sexe qui suivit la Seconde Guerre mondiale.

Le bâtiment fut reconverti en logement pour étudiants, pendant que le rez-de-chaussée fut occupé par un grossiste en bonbons pendant des décennies, puis un importateur de vêtements chinois, avant qu’il ne soit fermé il y a deux ans.

Quand je suis entré dans le hall, j’ai trouvé intactes les mosaïques abstraites sur le sol et la rampe d’escalier élégante en fer forgé. Le grand salon du bordel comporte toujours une galerie de peintures érotiques en carreaux de céramique.

Des nymphes voluptueuses se prélassent sur des nuages floconneux.

D’autres femmes dansent de façon onirique, dans un style qui évoque les fresques de Pompéi. Des miroirs antiques peuvent être aperçus derrière les tuyaux rouillés. Ce n’est que la difficulté physique pour enlever ces reliques qui les a sauvés des collectionneurs français, et en 1996, le Ministère de la Culture a émis un arrêté pour la préservation du bâtiment en ruines en raison de son «importance artistique et historique».

Mais la rue Blondel reste un coin féroce de Paris. En essayant de photographier l’extérieur du numéro 32, des cris de furie se sont élevés le long de l’allée.

«Ne photographiez pas les filles ! »

Une femme impressionnante portant une casquette militaire allemande est descendue de nulle part et a demandé mon appareil. Quand je lui ai expliqué mon intérêt très sérieux pour l’histoire des Belles Poules, elle s’est adoucie. J’étais clairement un connaisseur.

«C’est tellement beau à l’intérieur» dit-elle.«Il devrait être rouvert pour nous, les filles!»

le Guide des prostituées de 1883

Pour avoir un aperçu un peu plus frais sur cette ville baignant dans les clichés romantiques, j’emploie souvent des guides périmés—de préférence depuis un siècle ou plus. Ces éditions jaunies arrivent à exhumer le passé comme un monde tangible plein de vie et d’activité. Vous pouvez presque entendre la circulation de chevaux, sentir l’odeur d’un marché aux fleurs, goûter des châtaignes rôties.

Dans le cas de Paris, la ville de l’amour éternel, j’ai choisi une référence historique bien spécifique —un guide des prostitués de 1883.

THE PRETTY WOMEN OF PARIS (LES JOLIES FILLES DE PARIS)

Their Names and Addresses, (Leurs noms et leurs adresses)

Qualities and Faults, (Qualités et défauts)

being a Complete Directory or (Un répertoire complet ou)

Guide to Pleasure (Guide du plaisir)

for Visitors to the Gay City. (pour les Visiteurs de la Ville Gaie)Évidemment, je ne cherchais pas à jouir avec les fantômes des marchandes de sexe de Montmartre. Mais ce petit ouvrage mérite bien sa réputation parmi les chercheurs sur la vie clandestine pour sa foultitude de détails, fournissant un rappel bienvenu du bon vieux temps mythique de la ville, ainsi que les noms et les adresses des clubs les plus renommés, des établissements de nuit et des boudoirs privés de Paris en 1883.

Bien que le livre ait été publié à titre anonyme, il est évident qu’il fut écrit par un expatrié britannique aisé de Paris qui voulait aider ses compatriotes.

Seulement 169 copies du guide furent imprimées pour une«distribution privée» —dont quatre sur «papier vert-syphilitique» pour le Chef de la Police parisienne comme l’écrit l’auteur avec insolence dans sa préface.

Aujourd’hui, Pretty Women est extrêmement rare; il ne reste que trois exemplaires originaux du texte. L’un d’eux se trouve à la New York Public Library, gardé sous clé dans la Collection des Livres Rares.

(Bizarrement, il fait partie de la Collection George Arents sur le Tabac.) Alors, avant de quitter New York, j’ai pris rendez-vous pour le feuilleter dans la salle de lecture de haute sécurité de la bibliothèque. En me passant le texte délicat, qui était enveloppé dans un papier gris discret, le bibliothécaire m’a fait un clin d’oeil: «Cela a l’air intéressant…»

Et il avait raison: un aperçu par le trou de la serrure des boudoirs de luxe de 1883. Dans ses pages, au moins 200 femmes sont listées par ordre alphabétique par leur nom et leur adresse, avec des descriptions dans le style fleuri de l’époque.

Ce n’est pas de la grande littérature, et les portraits des femmes sont d’aussi mauvais goût que l’on pouvait le prévoir, l’auteur tombant dans le registre équestre pour faire l’éloge d’«un corps bien nourri», «de dents blanches et fortes» et de«gencives rouges qui sont un signe sûr de santé».

La belle Berthe Legrand, sise au 70, rue des Martyrs, par exemple, a les«dents d’un terrier» mais le seul balancement de ses hanches stimule le désir des hommes, s’enthousiasme l’auteur,«comme l’odeur de la viande cuite sur les cellules olfactives d’un homme affamé». Néanmoins, le guide présente une mine d’anecdotes et de commérages qui dépeint les personnalités des femmes et témoigne de l’ambiance de Paris à son apogée érotique.

Lire la suite de la première partie: une «archéologie érotique» de la Belle Époque

le «clitoris de Paris»

Muni du guide des bordels «Pretty Women of Paris», Tony Perrottet continue son épopée parisienne à l'hôtel Édouard VII, puis à a Maison Dorée.

- Le lit de la courtisane La Valtesse de la Bigne, maintenant au musée des Arts Décoratifs. Photo Tony Perrottet. -

Comme camp de base pour mes recherches, j’ai cherché un hôtel qui avait été autrefois un bordel. Une possibilité tentante était l’Hôtel Amour sur la rue de Navarin, qui offrait jadis un accès à une chambre de style médiéval, avec des chaînes, un chevalet, une croix pour attacher les clients et même un échafaud. Puis j’ai découvert quelque chose d’un peu plus à mon goût: l’hôtel de luxe Édouard VII, à côté de l’Opéra, sur la rive droite, qui fut pendant des années le pied-à-terre du débauché le plus célèbre de la Belle Époque.

L'Âge d'or européen

La Belle Époque, de 1880 à 1914, quand Paris était la capitale du monde des plaisirs illicites, pourrait être qualifiée d’âge d’or européen suscitant la plus vive nostalgie de nos jours. Des films tels que Moulin Rouge!, avec des personnages de beaux voyous, d’artistes maudits, et de prostitués au grand cœur, témoignent que cette réputation perdure.

À l’époque, Paris brûlait encore plus brillamment comme le phare de la permissivité et du grand style. Le sexe, et surtout le marché de sexe, était tout simplement plus classe à Paris.

Il est peu probable que ces détails soient célébrés dans la Maison de l’Histoire de France, prévue par Nicolas Sarkozy, le premier musée consacré à l’histoire nationale du pays. Pour les Victoriens, la ville fut révérée comme l’évasion ultime, une enclave de fantaisie charnelle loin des yeux critiques, et ses libertés n’étaient pas réservées uniquement aux hommes. Des femmes de la haute société, de Moscou à Minneapolis, étaient attirées comme des papillons de nuit par la flamme par ses boudoirs, où l’adultère était un sport pratiqué avec avidité.

À l’aube, elles pouvaient être aperçues quittant en douce les maisons des Champs-Élysées et montant dans des carrosses en attente, leurs sous-vêtements sophistiqués enroulés dans une petite balle. Les visiteurs gays avaient besoin d’être un peu plus discrets, allant aux bains publics couverts de marbre près du Jardin du Luxembourg.

Le bon vivant du coin, Marcel Proust, préférait l’Hôtel de Saïd près du marché des Halles, où des soldats en permission se retrouvaient pour un peu de repos. Le club lesbien le plus recherché s’appelait Les Rieuses, il était animé une fois par semaine par un trio d’actrices dans une villa allumée par des bougies sur les Champs-Élysées.

Les prostituées valurent à Paris sa célébrité

Mais ce sont les prostituées elles-mêmes, surnommées «les cocottes» ou «les horizontales», qui valurent à Paris sa célébrité. Le reste du monde s’émerveillait devant l’impudeur de leur marché, qui fut contrôlé par le gouvernement à partir de Napoléon pour empêcher la propagation des maladies sexuellement transmissibles.

À la Belle Époque, il y avait 224 bordels autorisés à Paris, où les filles passaient des contrôles médicaux deux fois par semaine, une précaution complètement inconnue à Londres ou à New York à l’époque.

Les plus luxueuses des maisons closes (ainsi appelées car leurs volets restaient fermés toute la journée) restèrent dans la légende internationale jusqu’aux années 1930, quand des vedettes de cinéma telles que Cary Grant les rendirent encore plus célèbres, leurs intérieurs furent décorés par des artistes célèbres, avec des «chambres fantaisie» pour satisfaire tous les goûts.

Pour les moins aisés, il y avait 30 000 filles «licenciées»qui faisaient le trottoir et qui servaient leurs clients dans deshôtels de passe autorisés par l’État. Mais bien que la vision romantique de la cocotte parisienne se soit propagée jusqu’à nos jours —gaie, insouciante, aimant son travail— la réalité fut, sans surprise, bien différente.

Le prix de la passe dans les bordels d’abattage n’était que d’un franc (5 euros aujourd’hui en prenant en compte le taux d’inflation). Surnommées les maisons d'abattage, il s’agissait d’endroits où les hommes prenaient un ticket numéroté et faisaient la queue à l’extérieur de la maison, et où une prostituée endurait jusqu’à 60 passes par jour.

(pauvres femmes)

La redoutable Police des Mœurs

Toute fille qui n’entrait pas dans le système était à la merci de la redoutable Police des Mœurs qui chassait les filles non licenciées à travers Paris. Les abus furent endémiques. Après minuit, les agents spécialisés bloquaient des rues entières dans les quartiers ouvriers et se lançaient dans la foule en poussant des cris terrifiants.

Selon l’historienne Jill Harsin dans Policing Prostitution in Nineteenth-Century Paris, les scènes étaient similaires aux rafles nazies dans les ghettos.

Bien sûr, la classe la plus fascinante des filles de joieparisienne —les courtisanes de haut vol, connues comme les grandes cocottes— opérait bien loin de la Police de Mœurs. Mi-prostituées haut de gamme, mi-maîtresses, elles étaient les véritables princesses du demi-monde parisien. Beaucoup se sont extraites de la pauvreté pour devenir les amantes de financiers et d’hommes politiques, de princes et de millionnaires.

Quelques-unes, vraiment chanceuses, amassèrent des fortunes personnelles immenses. Le peintre Auguste Renoir, dans la biographie écrite par son fils Jean, Renoir, Mon Père, fait l’éloge de leur force de caractère et de leur fine intelligence —comme les qualités raffinées de la geisha ou des haetera de la Grèce antique— qui faisaient d’elles des compagnes idéales dans n’importe quel cercle social.

C’est pour aider des étrangers à naviguer entre les différentes strates de ce monde exotique, avec ses propres codes et ses propres mœurs, que The Pretty Women of Paris fut écrit.

Un soir, j’ai décidé d’aller visiter une adresse où l’on trouvait une de ces femmes de moindre renommée évoquées dansPretty Women of Paris, mon guide de 1883 consacré à la prostitution à Paris. À la lettre A, la première sur la liste était Jeanne Abadie qui exerçait devant le 80, boulevard de Clichy.

Jeanne Abadie était «une femme fringante, bien habillée, d’environ 27 ans»,ai-je appris, «avec une bonne allure sous la lumière du gaz, malgré ses fausses dents».

Elle fut élevée dans l’arrière-scène d’un théâtre, où elle attira l’œil de riches boulevardiers. Sa personnalité était «peu raffinée et fougueuse»,prévient l’auteur, mais «son tarif était modéré».

Pigalle, épicentre sordide d'une foire formidable

Je suis sorti du métro au coeur de Pigalle, un nom évoquant autrefois la romance. En 1883, des bohémiens passaient leur temps au Café de la Nouvelle Athènes, où Degas peignit Les buveurs d’absinthe, et les Parisiens s’extasiaient devant la vie nocturne de l’arrondissement représentée dans Un Bar aux Folies Bergère, qui fut exposé au dernier Salon.

(La mort de Manet fut quant à elle moins romantique, lorsqu’elle survint au printemps 1883, des suites d’une amputation d’urgence consécutive à une syphilis attrapée lors de sa jeunesse désoeuvrée.)

Aujourd’hui, Pigalle est l’épicentre sordide d’une foire commerciale, ces rues pullulant de sex shops éclairés par des enseignes au néon et fréquentés par des groupes d’Allemands lors d’enterrements de vie de garçon.

Néanmoins, j’ai suivi les numéros, cherchant le 80, où l’on trouvait jadis Mademoiselle Abadie. J’ai rapidement découvert que le numéro 82 est le trop fameux Moulin Rouge. Ouvert en 1889, il était à l’époque d’Abadie un simple café musical. La nuit où je suis passé, des gardiens avec des haut-parleurs rassemblaient des foules de touristes rangés en file derrière des cordes en velours.

Le numéro 78 est un supermarché érotique.

Mais où est le numéro 80?

Le musée de l'érotisme

Quelques portes plus loin, au numéro 72, se trouve le musée de l'Érotisme, j’ai donc pris la décision d’y passer la tête. Le monde moderne a vu réussir énormément d’institutions de ce genre, mais normalement, ce sont des lieux cliniques et déprimants. Sans doute celui-là, sur sept étages, allait-il toucher le fond en matière de sensualité parisienne.

À minuit (il est ouvert tous les soirs jusqu’à 2h00) le musée était désert à l’exception de quelques couples riants, j’ai donc sorti mon carnet et j’ai gribouillé rapidement quelques notes, essayant de prendre un air de chercheur.

Le début de l’exposition n’était pas très prometteur. L’essentiel de la collection semblait être constitué de reliques du Japon. Puis je suis arrivé à l’étage consacré à Paris, avec des photos de scènes de bordels datant du XIXe siècle, des filles faisant le trottoir, et des travestis. Sur le mur était projeté un de ces films du début des années 1900 qui était montré dans les salles d’attente des bordels pour «exciter les appétits»;celui-là mettait en scène deux «bonnes sœurs»s’ébattant avec un petit chien.

Devanture de la maison Au Moulin, 16, rue Blondel (2e) aux courbes et au décor floral Art nouveau.

dernière fantaisie à Paris

Visite au bordel Le Chabanais, qui fut lieu favori du Prince de Galles, et rencontre avec Nicole Canet, l'«archéologue érotique».

- Décoration du palace de La Païva, montrant le profil de la courtisane. Photo Tony Perrottet. -

J’ai refusé d’accepter le verdict pessimiste de Alain Plumey, le copropriétaire du musée de l’Érotisme, affirmant que toute trace du florissant marché du vice de la Belle Époque était éradiquée de la surface de la Terre.

En consultant mon antique guide des prostituées,The Pretty Women of Paris, j’ai trouvé un index fournissant une liste des 100 bordels les plus classieux de la ville en 1883.

La plupart était connue uniquement par leur adresse —24, Rue Sainte-Foy; 83, boulevard de Grenelle —mais jadis, derrière ces façades anonymes se cachaient de fabuleuses enclaves de luxe.

Quelque chose de ces palais dédiés au péché a sûrement survécu, ai-je pensé.

ce qu'il advint du fauteuil d'amour

Tony Perrottet retrouve chez Louis Soubrier, antiquaire,

le fauteuil d'amour d'Édouard VII.

Second throne: The special chair made for the playboy Prince Bertie, the future Edward VII, to take his weight during lovemaking in a Parisian bordello

- Une maquette imaginaire d'un bordel parisien haut de gamme. Musée de l'Érotisme, Paris. -

«Le Chabanais»

Tout près de ma propre adresse de résidence, l’Hôtel Édouard VII, on trouvait autrefois le renommé 12, rue Chabanais, qui fut tout simplement, prétend mon guide, «la bagnio [le bain, un sobriquet pour un bordel] la plus exquise du monde». Si Paris était l’île de la fantaisie en Europe, «Le Chabanais»,comme les Parisiens l’appelèrent avec affection, était son bijou rêvé.

Chacune des 30 pièces du bordel était décorée selon un thème différent, créant un catalogue raffiné des arts érotiques. Il fut ouvert en 1878 par une ancienne courtisane richissime, «Madam Kelly», qui aurait dépensé plus de 1.700.000 francs sur la décoration intérieure (actuellement environ 8,7 millions d’euros), et qui rapidement attira les financiers, les hommes politiques, les aristocrates et les vedettes de la scène les plus riches d’Europe.

Je me suis promené dans la rue Chabanais, aujourd’hui une petite rue arborée et tranquille derrière la Bibliothèque Nationale, semée de petits restaurants modestes et de petites galeries d’art. Et, oui, l’extérieur d’époque du 12 est toujours intact —un mince immeuble de sept étages avec une nouvelle couche de peinture beige. En 1883, la façade du Chabanais était aussi discrète pour ne pas attirer l’attention des indésirables. Mais quand les portes étaient ouvertes par un Africain habillé d’une tenue mauresque étincelante, un monde magique se dévoilait.

100 francs pour choisir sa fantaisie

Le vestibule du bordel ressemblait à une grotte souterraine, avec des murs en pierre artificielle et des cascades. Les clients étaient emmenés au premier étage —la salle Pompéi tout en miroirs— où des femmes peu vêtues s’inclinaient sur des sofas romains surmontés de fresques de 16 vignettes en huile peintes par —qui d’autre?— Henri de Toulouse-Lautrec, bien sûr, et représentant des centaures masculins et féminins se livrant à des actes sensuels.

C’est à cet étage que s’opéraient les transactions financières. Aucun argent ne pouvait être échangé au-dessus, donc les clients achetaient là à la dame des jetons qu’ils pouvaient échanger plus tard contre des boissons et des services. Le minimum était 100 francs —environ 500 euros d’aujourd’hui. À ce stade, les clients n’avaient plus qu'à choisir leur fantaisie. Il y avait la chambre hindoue, ornée avec des oeuvres d’art indien; la chambre turque, remplie d’artéfacts orientaux; ou le Salon Louis XV, pour les francophiles purs et durs.

La pièce vénitienne, évoquant la Renaissance italienne, avait un lit énorme en forme de coquille. Dans le salon japonais, il y avait six divans arrangés en cercle autour d’un brûleur d’encens. Il y avait même une chambre pirate, avec des hublots contre lesquels l’eau de mer pouvait être jetée par les employés.

Le lieu favori du Prince de Galles

Cela ne me surprenait point que Le Chabanais ait été le lieu favori du Prince de Galles. Déjà, il pouvait s’y rendre facilement depuis son appartement. Son lieu préféré était la chambre hindoue, et c’est là qu’il avait fait installer ses deux accessoires célèbres, réalisés sur mesure. Le premier était une baignoire énorme faite en cuivre rouge brillant. Elle avait la forme d’un vaisseau, avec une sirène à grosse poitrine sur la proue. On suppose que le prince la remplissait avec du champagne Mumm durant les nuits chaudes d’été.

L’autre création fut son fauteuil d'amour —appelé encore le trône d’amour ou la chaise du sexe.

En 1890, la taille de Bertie mesurait 121 centimètres, donc il s’était fait construire un appareil pour faciliter ses rencontres sexuelles, avec de longues poignées lui permettant de descendre sur ses partenaires. L’astucieux appareil resta au Chabanais bien après la mort du roi en 1910, et les propriétaires l’exposèrent fièrement quand ils commencèrent à faire des visites guidées dans les années 1920 —pendant la journée, quand les filles dormaient.

Un journaliste américain, Walter Annenberg, participa à une visite en 1926. «Ils vous font visiter les chambres comme si c’était une visite au musée Tussaud» raconta-t-il plus tard. La chaise du sexe royal, qu’Annenberg a décrite comme une sorte de «palan» en était le point fort. «[Le prince] y montait comme s’il allait dans une étable».

Dans les années 1930, les maisons closes étaient autorisées à Paris, mais étroitement surveillées par la police mondaine. Leurs devantures étaient très discrètes, pour ne pas choquer les passa A. GELEBART / 20 MINUTES, PREFECTURE DE POLICE, MUSEE DE L'EROTISME, DR

Le message de Soubrier

De retour à mon hôtel, j’ai cherché l’adresse de la société Soubrier. Le grand magasin de meubles est resté au même endroit depuis les années 1850, sur la rue de Reuilly dans le 12e arrondissement. Je ne gardais plus beaucoup d’espoir, mais j’ai envoyé un mail cordial à l’actuel patriarche de la dynastie, Louis Soubrier, en expliquant que j’étais chercheur sur l’histoire des maisons closes de Paris. Saurait-il, par hasard, qui possédait actuellement le fauteuil d'amourdu Roi Édouard VII?

Deux jours plus tard, j’avais un message époustouflant sur ma boîte mail de la part de Louis Soubrier lui-même, avec pour objet: «EDWARD VII CHAIR». «Quand vous serez à Paris» écrivait-il, «Je vous montrerai le fauteuil d’amour avec plaisir».Je me précipitai tout de suite sur le téléphone, demandant des indications pour trouver l’entrepôt.

La famille Soubrier fit fortune au XIXe siècle en réalisant des répliques historiques de meubles romains et d’ancien régime —raison pour laquelle, sans doute, elle fut choisie par le Prince de Galles pour créer son appareil de fantaisie. Aujourd’hui, Louis Soubrier est antiquaire, louant souvent des pièces pour des tournages de films historiques.

«Venez avec nous, nous dînons ensemble!»

En sortant du métro, je me suis retrouvé sur une des rues les plus banales de Paris, ce qui est normal pour un quartier anciennement industriel. Je suis directement tombé sur Soubrier, qui était en train de sortir de l’immeuble. Un homme digne, dans la soixantaine, avec une grosse moustache, portant une veste en tweed et une cravate jaune, il m’a évoqué le souvenir d’un pilote de chasse à la retraite. «Oh, j’ai oublié de vous dire que nous fermons à l’heure du déjeuner» dit-il, vaguement amusé par mon indifférence à cette tradition française. «Venez avec nous, nous dînons ensemble!»

Oh non, ai-je pensé, inquiet de dire quelque chose lors du repas qui allait le faire changer d’avis. (Genre «Vous avez seulement envie de regarder le fauteuil? Je croyais que vous aviez envie de l’acheter!»)À sa brasserie préférée, de l’autre côté de la rue, nous nous sommes mis à table avec l’un de ses amis, également fabricant de meubles dont le dachshund n’arrêtait pas de sauter à ses pieds. Soubrier nous a régalés avec des histoires sur ses voyages aux États-Unis pendant sa jeunesse. Pendant les années 1950, il a été à Newport, Rhode Island, et a assisté à la fête d’anniversaire de Jacqueline Bouvier. Ses histoires étaient incroyables, mais j’étais fixé sur les meubles. Avait-il toujours envie de me montrer le fauteuil d’amour?

«Mon père était un homme très correct, très formel»,a-t-il expliqué.

«Il ne m’a jamais parlé du fauteuil d’amour. Mais quand il fut de nouveau sur le marché en 1992, un de nos anciens courtiers m’a pris à part. Il m’a appris que mon arrière grand-père avait construit le fauteuil au début des années 1890, sur des spécifications du Prince de Galles lui-même. Alors j’ai commencé à regarder dans nos archives. Et oui, le voilà. J’ai trouvé les croquis de mon ancêtre, une aquarelle. C’était la preuve vivante.»

Soubrier a acheté le fauteuil —pour combien il ne le dit pas, à part que c’était«très, très cher»—et il l’a gardé depuis. Pendant un petit moment, le fauteuil a voyagé à New York pour une exposition de «meubles de fantaisie». C’était ça, sans doute, la base de la rumeur selon laquelle il avait été vendu à un Américain. Une galerie de Manhattan a refusé de l’exposer. «Les Américains étaient choqués» ,jubila-t-il.

http://www.slate.fr/story/39865/paris-pervers-premiere-partie

votre commentaire

votre commentaire

-

Les Tuileries et les galeries du Palais-Royal sont le centre de la prostitution parisienne au XVIIIe siècle. Au cours du XIXe siècle, les maisons closes s’éparpillent dans Paris, notamment sur les grands boulevards où foisonne la vie ainsi que dans les passages couverts à l’architecture moderne et à la forte fréquentation, où tout se vend et tout s’achète. Les galeries du Palais-Royal sont peu à peu délaissées.

16 rue Blondel, Paris, France, octobre 1920

Autochrome de Frédéric Gadmer, Inv. A 24050

© Musée Albert-Kahn - Département des Hauts-de-Seine

L'architecture de la maison borgne

Les maisons closes ou borgnes tiennent leurs noms de leur architecture spécifique : tournées vers l’intérieur, elles présentent des façades dépouillées et neutres, aux fenêtres souvent grillagées ou masquées pour empêcher les femmes de racoler.

En revanche, l’intérieur est très soigné et les décors théâtraux, la maison s’articule autour d’un escalier central desservant tout l’immeuble entièrement consacré à la prostitution.

Au-dessus de la double-porte d’entrée se trouve la mythique lanterne rouge, héritée des lupanars antiques, éclairant le numéro à la nuit tombée.

Certaines maisons portent parfois une enseigne. Les immeubles occupés par les maisons borgnes ne sont souvent large que d’une seule pièce, les rendant immédiatement reconnaissable depuis la rue.

Ne donnant aucune vision directe sur l'intérieur depuis la rue, la porte d'entrée s'orne parfois d'éléments de décor attrayants tandis que les clients quittent l'endroit par une porte dérobée.

Une pratique répandue

Au XIXe siècle, la maison close est un endroit chic que les hommes d'affaires comme les étudiants côtoient sans se cacher. 200 établissements officiels, contrôlés par la police et des médecins sont recensés dans Paris.

L'Etat profite du commerce en prélevant par l'intermédiaire du fisc, 50 à 60 pour cent sur les bénéfices.

Entre 1870 et 1900, 155 000 femmes sont déclarées comme prostituées ; à ce nombre s'ajoutent de nombreuses femmes qui pratiquent la prostitution clandestine.

En 1911, la police autorise les « maisons de rendez-vous », moins identifiables de l’extérieur, où les prostituées ne vivent pas mais viennent seulement travailler.

Ces établissements modernes font la satisfaction d’une clientèle aisée et discrète dans les années 20.

Parallèlement à ces maisons officielles, on trouve des cafés à serveuses

« montantes » ou des instituts de bains et de massage à la prostitution déguisée. Mais il existe un type de maison close destiné au bas de l’échelle sociale, les maisons d’abattage.

Soumises à la même réglementation que les maisons closes classiques ou luxueuses, le travail s’y effectue à la chaîne. La clientèle est constituée d’ouvriers ou de soldats. Les plus grandes de ces maisons peuvent faire travailler jusqu’à 50 femmes soutenant un rythme effréné (chacune peut recevoir plus de 20 clients par jour).

Rue Blondel

Et réglementée

La prostitution est soumise à une réglementation qui s'élabore au fil des ans. En 1796, Napoléon institue un registre de la prostitution, quelques années plus tard en 1802, la visite médicale devient obligatoire.

La légalisation de la « tolérance » et des maisons closes se précise en 1804 : une brigade des mœurs contrôle les filles et les maisons. Les prostituées doivent alors s'inscrire d'abord à la préfecture et ensuite dans une maison. Les filles des rues sont dites « en carte », celles des maisons closes sont dites « à numéro ».

Le règlement détaillé édité en 1823 par le préfet de police Dubois reste inchangé jusqu’en 1946.

Hygiénisme et moralité

La mise en place d’un système de tolérance implique une surveillance sanitaire dès la fin du XIXe siècle.

Au début du XXe, la propagation des maladies vénériennes, dont la syphilis, alerte les autorités : les débats portent à la fois sur les questions d’hygiène et sur la moralité, remettant en cause la réglementation existante considérée comme hypocrite.

Rue Sainte Appoline

Le Comité national d’Etudes sociales et politiques créé par Albert Kahn se penche sur ces questions et publie plusieurs rapports en 1928.

L’idée de l’abolitionnisme fait son chemin et le 13 avril 1946, le projet de loi sur la fermeture des maisons closes initié par l’ancienne prostituée Marthe Richard est finalement voté. 1500 établissements, dont 180 à Paris, ferment leurs portes.

Persiennes et gros numéros

L’image codifiée de la maison close est ancrée dans la mémoire collective, peu modifiée en un siècle et demi d’existence officielle : gros numéros, persiennes et lanternes rouges ont été fixés et diffusés par les artistes, observateurs ou amateurs de ces paradis artificiels.

L’évocation des maisons closes et des lieux de plaisir peuple le monde de l’artà l’entre deux guerre, assouvissant l’infini besoin d’étourdissement et de jouissance qui caractérise cette période.

La crise de 1929 met fin à ces années vouées aux plaisirs légers.

http://albert-kahn.hauts-de-seine.net/archives-de-la-planete/dossier/maisons-closes/

photos google

Jetons pour maisons closes.

votre commentaire

votre commentaire

-

La veuve qui clôt

En 1946, Marthe Richard, elle-même ancienne prostituée, fait voter la loi fermant les maisons closes, et y gagne le surnom du titre de ce billet; ce qui ne l'empêche pas, quatre ans plus tard, de jouer au théâtre le personnage d'une maquerelle (photo ci-dessous à droite, en couverture de ce livre).

Le bordel le plus célèbre était alors le Chabanais, au 12 de la rue éponyme, où, dans un banal immeuble de bureaux, on peut encore voir l'escalier d'antan. Juste en face, la galerie

Au bonheur du jour expose (jusqu'au 31 janvier) une centaine de photographies et de dessins sur le thème des bordels, et aussi quelques objets : un appareil de vision stéréoscopique où on peut admirer les charmes de ces dames en relief, des jetons (bon pour ...), des cravaches et un 'pique-couilles' (je vous laisse deviner).

Ci-dessus Madame et ses filles (1900).

Au milieu de photos purement documentaires, voire carrément sordides (certains des tableaux vivants, par exemple), on découvre des curiosités (la baignoire à champagne du Prince de Galles) et quelques joyaux,

comme la photo ci-contre (attribuée à Brassaï, d'après le cartel) de lingerie coquine fétichiste, pour le catalogue Diana Slip à destination exclusive des meilleures maisons.

Il y a dans la galerie beaucoup de photographies des luxueuses décorations intérieures des bordels;

Il y a dans la galerie beaucoup de photographies des luxueuses décorations intérieures des bordels; les seuls Atget sont ici des vues extérieures, rien de sulfureux cette fois.

Voici enfin, d'André Zucca avant l'occupation, une belle photographie nocturne (Prostitution, 1938).

Si par hasard vous vous ennuyez à la BNF, c'est tout prêt.

sources

http://lunettesrouges.blog.lemonde.fr/2009/12/17/la-veuve-qui-clot/

“Je suis pour la réouverture”

Marthe Richard (Prix “Tabou” 1951) veut acheter un magasin d’antiquités ou aller à la campagne faire de l’élevage

Les Hygiénistes auront leurs étrennes : c’est - révérence parler - la réouverture des maisons closes.Disons tout au moins que leur réouverture est en bonne voie puisqu’elle a été déclarée souhaitable hier par leur ennemie jurée :

Marthe Richard.

L’événement mérite une relation fidèle.

Hier, comme chaque année, fut attribué le “Prix du Tabou”. Hier, comme chaque année, on savait que ce prix était attribué d’avance au dernier-né des éditions du Scorpion, en l’occurence Appel des Sexes, de Mme Marthe Richard, de célèbre mémoire.Ainsi purent délibérer en toute liberté d’esprit les membres du jury (François Chevais, pape du chiffrisme et “plus mauvais comédien de Paris”, Jacques Robert, Yvan Audouard, les dessinateurs Gus et Soro, Maurice Raphaël, Jean-Paul Lacroix, Jean Bouchon et - j’ose à peine le dire - votre serviteur.

Le communiqué publié après les délibérations témoigne de leur extrême sérénité. Le voici :

“Sous le signe de Santa Close, à la huitième passe à la suite de quelques claques, le jury du Prix Tabou a couronné Mme Marthe Richard pour son essai sur l’amour à peine sorti des presses : Appel des Sexes.

Intimement associée au sénateur Durand

“Le nom du dénateur Durand, vaillant pionnier de la Réouverture, a été intimement associé, par les membres du jury à celui de la lauréate. Leurs deux manifestes indiquent en effet un retour à la raison que le jury du Prix du Tabou se devait de signaler.”Là dessus arrivèrent dans la cave où Juliette Greco et Anne-Marie Cazalis prirent leur envol Marthe Richard, la lauréate, et son éditeur, Jean d’Halluin, qui attendaient depuis une heure chez un “chand de vins” voisin de la rue Dauphine. Ils s’embrassèrent devant les photographes, entre deux chambranles d’une porte symboliquement ouverte.

Marthe Richard, qui mena la campagne pour la fermeture des bordels en 1946.

Se présentant comme une héroïne de la Résistance, elle fut démasquée plus tard comme un imposteur

— en fait une ancienne prostituée et collaboratrice qui avait fourni des femmes aux Nazis.

lien

© Musée de l'Érotisme, Paris • Paris pour les pervers

Une “vieille tige”

Après les plaisanteries d’usage des courriéristes (ne pourrait-elle pas refuser son prix ?… ou l’échanger contre le Goncourt de M. Julien Gracq ?), on se mit à table. Et Marthe Richard raconta sa vie.Chevelure blond platine et Légion d’honneur sur le canapé d’astrakan, elle évoqua le temps où, sous son nom de Marthe Bettenfeld, elle tenait, avec Védrinnes, le manche à balais des “cages à poules” (elle fut la quatrième femme à obtenir son brevet de pilote) et où, en 1913, elle menait en quinze jours, par étapes, son G3 Caudron du Crotoy à Zurich.

Elle offrit un penser fugitif au bel attaché naval allemand de l’ambassade madrilène qu’elle conduisit à sa perte en même temps qu’elle réduisait à néant l’offensive sous-marine du Kaiser.

“Ce n’est pas moi !”

Enfin, elle entra dans le vif du sujet : “Il y a malentendu, dit-elle, lorsque l’on m’attribue la fermeture des maisons de tolérance. Je n’ai été qu’un instrument entre les mains de Léo Hamon (aujourd’hui sénateur) et de Mme Lefaucheux, chefs de mon groupe de Résistance.Aujourd’hui, je sens que j’ai eu tort contre tous : qu’on les ouvre puisque tout le monde le veut.

“Cependant, je tiens à dire que je ne cède pas aux menaces. Aux lâches qui m’ont menacée de mort par téléphone, j’ai dit :

“Si vous voulez me tuer, tuez-moi, mais ne me téléphonez pas”.

“Je me retire”

“D’ailleurs, je ne veux plus entredre parler de tout ça. Je pars me reposer chez des amis à Vacalaire, et puis je veux me retire, ne plus écrire. Peut-être achèterai-je à Manchester le magasin d’antiquités que l’on me propose. Peut-être ferai-je de l’élevage…”Tandis que Marthe Richard pointait son regard vers l’avenir, Jean d’Halluin (éditeur du Scorpion) se félicitait de cette annexion qui faisait passer dans son camp cet ancien pilier du Cartel d’Action Morale.

Jean Carlier

Combat, 1er janvier 1952, p. 1 et 3.

Mariage de Loulou FELES et Marthe RICHARD Castellane 1947

Pour en savoir plus :

Elizabeth Coquart Marthe Richard, de la petite à la grande vertu. - Paris, Payot, 2006, 297 pages, 20 euros

Prostituée, devenue aviatrice puis femme politique, son nom est lié à la loi sur la fermeture des « maisons closes » en avril 1946

Marthe BETENFELD veuve RICHER Henri, veuve CROMPTON Thomas connue sous le pseudonyme de

Marthe RICHARD

née le 15 avril 1889 à 23 heures (11 heures du soir) à Blâmont Meurthe et Moselle 54 sa sœur jumelle Berthe est née le même jour, à 23 heures 30

Décédée le 9 février 1982 à Paris, inhumée au cimetière du Père-Lachaise

Préférant la prostitution à sa misérable vie d’ouvrière, elle échappe à cet esclavage grâce à l’amour d’un industriel fortuné, Henri Richer Issue d’une famille modeste, elle devient apprentie-culottière à 14 ans, mais comme ce métier ne lui plaît pas, elle fugue de chez ses parents. Interpellée par la police des mœurs pour racolage, elle est ramenée dans sa famille.

Mais elle fugue de nouveau à 16 ans et on la retrouve inscrite sur les registres de la prostitution à Nancy dès le 21 août 1905.

Dans cette ville de garnison militaire, tombée amoureuse d’un italien proxénète, elle devient prostituée dans les bordels à soldats. Comme elle doit effectuer plus de 50 passes par jour, elle tombe malade et contracte la syphilis. Dès lors, virée du bordel et fichée par la police, elle s’enfuit à Paris.

C’est là qu’un soir de septembre 1907, dans une maison close d’un bon standing, elle rencontre un riche client, l’industriel Henri Richer, mandataire aux Halles.

Il a le coup de foudre et bien vite Marthe oublie son passé et devient respectable bourgeoise dans son hôtel particulier de l’Odéon. Elle l’épousera le 13 avril 1915 dans la mairie du 16e.

Désormais riche, Marthe découvre la passion de voler Dans cette période, où l’aviation en plein essor passionne les foules lors des innombrables meetings, Marthe et Henri découvrent le plaisir de voler et s’inscrivent, tous deux, à l’école de pilotage de Villacoublay à partir de janvier 1913. Henri renonce vite, alors que Marthe obtient son brevet de pilote sous le n° 1369, le 7 juin 1913. Toujours grâce à la bienfaisante fortune de son amant, elle expérimente aussi les joies de l’aérostation mais l’aviation demeure sa véritable passion.

Elle se blesse grièvement, lors d’un atterrissage le 31 août 1913 et à l’issue d’un coma de 3 semaines, elle en gardera des séquelles, notamment la stérilité. En ce printemps 1914, la guerre s’annonce mais Henri Richer, noceur invétéré, entraîne Marthe dans ce Paris noctambule qui s’amuse et s’étourdit frénétiquement jusqu’à l’aube, pour oublier les rumeurs de la Grande Guerre qui s’annonce.

Un tout nouveau Caudron G3, permet à Marthe de reprendre son entraînement dès le 5 février 1914 et de participer au meeting de Zurich.

Ne parvenant pas à être aviatrice combattante, elle se lance dans l’espionnage grâce à son amant « Zozo » A la déclaration de guerre, Marthe veut s’engager dans l’aviation, comme les autres femmes de la Ligue de l’Union patriotique des aviatrices, mais aucune n’y parvient. Devenue veuve de guerre le 25 mai 1916, mais riche, jeune et belle, elle ne cesse de traîner autour des aérodromes, avec des airs de patriote épleurée, pour se faire enrôler comme aviatrice combattante, mais en vain.

Grâce à son amant Joseph Davrichewy dit « Zozo » (né le 28 octobre 1882 à Gori), elle devient espionne célèbre, sous le pseudonyme de Marthe Richard pour le compte du Service de Centralisation du Renseignement. Cet émigré russe géorgien a, lui aussi, connu un destin insolite puisqu’élevé en compagnie d’un autre Joseph, Staline lui-même ! Ainsi de Juin 1916 à octobre 1917, elle est agent secret en Espagne.

Elle se console d’un 2e veuvage par une vie mondaine et se bâtit un destin « d’héroïne » en publiant « Ma vie d’espionne au service de la France » Le 15 avril 1926, elle se marie avec Thomas Crompton, directeur financier de la fondation Rockfeller.

Marthe a le confort financier mais elle doit mettre entre parenthèses son goût pour la fête et sa passion pour l’aviation, car ce britannique préfère les soirées guindées et les plaisirs casaniers.

Il décède le 12 août 1928 et, du même coup, libérée des entraves conjugales, elle mène grand train à Bougival et passe ses soirées dans les boîtes à la mode. Ce qui lui vaut le surnom de « veuve joyeuse ».

Femme calculatrice et fantasque, scandaleusement libre pour son époque, Marthe reprend sa vie publique. Profitant de sa notoriété, elle n’hésite pas à s’inventer, devant les journalistes, une enfance dorée et défendant un profil de femme au foyer vertueuse. Elle devient soudain une héroïne médiatisée par son best-seller sur sa vie d’espionne, qui se révèlera être pure affabulation et les hauts faits racontés dans ses mémoires, pures romances. Mais à l’époque, c’est grâce à son amant Edouard Herriot, chef du gouvernement de l’époque, qu’elle obtient la Légion d’Honneur, le 17 janvier 1933.

Le 8 avril 1935, elle obtient le brevet d’aptitude et la licence de pilote d’avions de tourisme. En femme égoïste et pressée, il s’agit, pour elle, de tromper la monotonie et l’ennui. Délaissant l’idéal projet d’être chantre de la libération féminine, elle est retenue pour sillonner les airs et les salles de conférences pour une propagande en faveur de l’aviation et des aviateurs. Pour cela en octobre 1935, le ministère de l’Air lui prête, un temps, un avion.

A nouveau « héroïne » pendant la Seconde Guerre, elle devient, en 1945, élue de la Résistance Pendant la Seconde Guerre Mondiale, de juin 1940 à décembre 1942, elle séjourne à Vichy et se rapproche de certains membres de la Gestapo. Mais le 23 décembre 1942, elle est expulsée avec interdiction de séjour dans les départements de l’Allier et du Puy-de-Dôme.

Elle se forge un destin de grande résistante qu'elle racontera dans ses Mémoires « Mon destin de femme », en 1974.

En 1945, « héroïne des deux guerres », elle est élue au conseil municipal de Paris 4e, sur la liste de la Résistance Unifiée (proche du MRP). Ses hauts faits de résistance, même mentionnés sur des documents officiels, rencontrent beaucoup de scepticisme par trop de contradictions troublantes.

Œuvrant pour la fermeture des maisons closes, cela lui vaut le surnom de « la veuve qui clôt »

(selon l’écrivain Antoine Blondin, par référence à la célèbre maison de champagne)

Marthe dépose le 13 décembre 1945, devant le conseil municipal un projet pour la fermeture des maisons closes. Sa proposition est votée et le préfet fait fermer les maisons du département de la Seine, dans les 3 mois. Encouragée, Marthe Richard commence une campagne de presse pour le vote d'une loi généralisant ces mesures. En 1951, elle fonde un prix de littérature érotique, le prix Tabou.

En 1974, elle sort un livre « Mon destin de femme ».

Elle fait des conférences sur sa « vie d'espionne » et meurt

à 93 ans en 1982 à son domicile

sources

http://janinetissot.fdaf.org/jt_richard.htm

Frédéric Lewino et Gwendoline Dos Santos

Cinq ans après "sa" loi, Marthe Richard demande la réouverture des maisons closes et propose des putes fonctionnaires.

13 avril 1946.

À la demande de l'ex-prostituée Marthe Richard, le Parlement fait fermer les bordels.

Le 13 avril 1946, après une longue bataille entre les tenanciers de bordels et les "abolitionnistes", le Parlement vote la fermeture des maisons closes.

Les braguettes sont en deuil, DSK saisit les Nations unies.

Il est soutenu par un grand nombre de députés et de sénateurs ayant leurs habitudes au Sphinx, au One Two Two ou encore au Chabanais, célèbres lupanars parisiens. Pour autant, il leur est difficile de contrer la campagne abolitionniste menée tambour battant par Marthe Richard encensée par les Français.

Elle s'est adroitement bâti une image d'héroïne de la Première Guerre, de grande aviatrice et, surtout, de résistante magnifique durant la Seconde Guerre mondiale. Du pipeau !

Ce n'est qu'une affabulatrice ayant commencé dans la vie comme "viande à soldats", tapinant autour de la caserne de Nancy à un âge où les petites filles jouent encore à la poupée. Hormis Zahia, bien évidemment...

À 16 ans, en 1905, elle est déjà fichée par la préfecture comme étant une prostituée. Sa vie est un long fleuve de mensonges ignorés par les partisans de la fermeture des maisons de tolérance, qui pensent prendre une "héroïne" comme porte-drapeau. Après avoir consulté Cahuzac, Marthe accepte la mission. L'ancienne prostituée veut être la Jeanne d'Arc boutant la prostitution hors de France !

"Veuve qui clôt"

Première étape : fermer les maisons closes parisiennes. À l'époque, Marthe est membre du conseil municipal de la ville de Paris. Le 13 décembre 1945, elle prend la parole devant l'Assemblée : "Il est temps de lutter contre l'exploitation commerciale de la prostitution. Les femmes ne sont pas des esclaves... Supprimons les maisons de tolérance ainsi que la police des moeurs, luttons contre le marché des femmes..."

Il faut savoir qu'au lendemain de la guerre la capitale compte 190 maisons de tolérance ou de rendez-vous autorisées, qui fournissent du boulot à plus de 1 500 femmes. Au terme d'un débat houleux, le préfet de la Seine finit par promettre la fermeture desdites maisons closes d'ici à trois mois dans ce département.

Ce premier succès encourage Marthe à poursuivre une virulente campagne dans la presse pour que la mesure soit étendue à l'ensemble du territoire. Nouvelle victoire pour l'ancien "pain de fesse" puisque, le 13 avril 1946, c'est au tour de l'Assemblée nationale d'adopter la loi n° 46 685 "tendant à la fermeture des maisons de tolérance et au renforcement de la lutte contre le proxénétisme", plus connue sous le nom de loi Marthe Richard.

Bien qu'elle ne soit pas députée, elle pavoise. Dans cette loi, il y a un article qui l'intéresse plus que tous les autres : c'est l'article 5 qui ordonne la destruction du fichier national de la prostitution où son nom figure encore ! Depuis le temps qu'elle voulait l'en voir rayé ! Cette victoire devant l'Assemblée nationale lui vaut le doux surnom de la "Veuve qui clôt". Les amateurs de contrepèteries et de champagne comprendront.

"Né polygame"

Curieusement, la presse de l'époque se fait peu l'écho de cette décision, ce qui n'empêche pas les nombreux habitués des maisons closes d'être désespérés.

Les tenanciers de lupanars ont six mois pour mettre la clef sous la porte, à moins de convaincre les députés de faire machine arrière, ce qu'ils espèrent toujours. Ils créent une Amicale des maîtres d'hôtel, chargée de concevoir un argumentaire listant les bonnes raisons pour lesquelles l'homme a besoin de fréquenter un établissement de prostituées.

En voici un extrait :

1 - La nature même de l'homme, né polygame ;

2 - les besoins sexuels de l'adolescent pendant la période partant de la puberté jusqu'au mariage ;

3 - les veufs ayant des enfants et ne désirant pas se remarier ;

4 - les célibataires, déshérités physiques, mutilés de guerre, sourds-muets, aveugles, culs-de-jatte, etc.

5 - les hommes mariés dont la femme, pour raison de santé ou par suite d'opération, ne peut avoir de rapports et qui, par conséquent, ne peuvent prendre de maîtresse sans courir le risque de désunir leur foyer ; résultat : mauvais ménage, divorce, drames conjugaux... ;

6 - les sadiques qui trouvent dans les maisons d'illusion les sensations recherchées.

Mais rien n'y fait. La loi est appliquée.

Les maisons de tolérance ferment toutes, jetant des milliers de prostituées sur le trottoir, où elles poursuivent leur sacerdoce mais en l'absence de tout contrôle sanitaire. Le beau progrès. Même Marthe Richard est obligée de convenir que l'abolition des maisons closes est une belle connerie.

En 1951, elle propose leur réouverture, sous certaines conditions : "C'est au grand jour que doit s'organiser la prostitution nouvelle. Les maisons sont nécessaires, soit, mais ce seront des établissements ouverts, dont les pensionnaires, devenues des travailleuses sociales, prendront rang de fonctionnaire et retrouveront, avec la conscience de leur dignité, leur place dans l'État !"

Bien sûr, elle ne sera jamais entendue. Le sel de cette histoire, c'est que Marthe Richard n'aurait jamais dû siéger au conseil municipal de Paris car, lors de son élection, elle était devenue anglaise par mariage !

Tous les votes auxquels elle avait pris part auraient dû être annulés ! Y compris celui sur la fermeture des maisons closes.

Frédéric Lewino et Gwendoline Dos SantosARTICLE "HISTORIQUE" et ne doit en aucune façon être la cible de commentaires doûteux...

votre commentaire

votre commentaire

-

Le Chabanais était l'une des maisons closes les plus connues et les plus luxueuses de Paris entre 1878 et 1946, date à laquelle les maisons closes devinrent illégales en France.

Ici se trouvait Le Chabanais, une des maisons closes les plus connues et les plus luxueuses de Paris entre 1878 et 1946, date à laquelle les maisons closes devinrent illégales en France.

Aujourd'hui encore, le mot "Chabanais" est synonyme d'orgie bruyante et tumultueuse. Mais, jusqu'à la drôle de guerre, il servit à désigner la plus luxueuse des maisons de tolérance parisienne, le carrefour de l'amour international.

On y conservait pieusement le fauteuil articulé qui permettait au Roi Edouard VII de suivre malgré sa corpulence, avec sa partenaire, les conseils acrobatiques du Kama-soutra...

On y admirait aussi des salons chinois, japonais, hindous, arabes avec plaisirs appropriés, costumes de style et musiques folkloriques...

- L'Amour à Paris par Arrondissement, Jacques Morlaine et Guy de Bellet, 1

Le salon Louis XV du Chabanais. Le bordel était connu pour ses «chambres de fantaisie» satisfaisant tous les goûts. Les clients pouvaient choisir entre la salle Pompéi, la chambre japonaise, le salon Louis XV, la chambre eskimo, la chambre pirate, entre utr. «Dirty Bertie» (le Prince de Galles)

prisait la chambre hindoue.

lien photo

http://www.slate.fr/portfolio/39883/22

©Galerie Au Bonheur du Jour, Paris • Paris pour les pervers

Histoire du Chabanais

Fondé par Madame Kelly en 1878, le Chabanais était situé dans un immeuble discret au n°12 rue Chabanais, non loin du Palais-Royal. Le personnel de la maison comptait entre 20 et 35 pensionnaires de qualité soigneusement sélectionnées.

Fréquenté par les membres du Jockey Club, il accueillit de nombreuses personnalités, dont le futur roi Edouard VII qui fit construire sur mesure une baignoire en cuivre et un fauteuil à étriers métalliques.

Le Chabanais connaît son heure de gloire le soir du 6 mai 1889, jour de l'inauguration de l'Exposition universelle, accueillant des ministres et ambassadeurs du monde entier. Sur leurs agendas,

cette « virée » était renseignée « visite au président du Sénat ».

Les visiteurs illustres

De très nombreuses personnalités fréquentèrent le Chabanais.

C'était une étape obligée des hôtes de marque prestigieux qui venaient découvrir Paris à la Belle Époque, hommes d'états, diplomates, ministres, hauts fonctionnaires.

Outre les membres du très sélect Jockey Club qui le fréquentait régulièrement, notons :

- Le futur Edouard VII, surnommé « Bertie », par ses favorites

- Jagatjit Singh, Maharajah de Kapurthala, princier des Indes britanniques.

- Les écrivains Pierre Louys et Guy de Maupassant

- Le comédien américain du cinéma muet Roscoe Arbuckle connu pour L'affaire Roscoe Arbuckle

- Marlène Dietrich au bras d'Erich Maria Remarque

Les Chambres :

En 1880, l’aménagement du Chabanais coûta un million sept cent mille francs. Les décors de ses chambres étaient invraisemblables, et le monde entier se bousculait pour découvrir cette maison de passe de légende.

Le Chabanais reçut un prix pour sa « chambre japonaise » lors de l’Exposition Universelle de 1900. On y trouvait la chambre Louis XV, la Chambre Hindoue, la Directoire, la Médiévale et la Chambre Mauresque.

L'ensemble des décors de l’hôtel furent dépouillés et vendus après sa fermeture en 1946, et à l'occasion d'une vente aux enchères d'anthologie en 1951.

Préservée du bruit de la ville, profitant de l'aura bucolique du Palais Royal tout proche, la petite rue Chabanais a le charme tranquille de ses voisines du quartier Vivienne : Rameau et les Petits-Champs.

Des façades beiges à 5 étages (chambres de bonnes comprises), quelques cafés (dont le plus ancien bar lesbien de la capitale, le Champmeslé, au numéro 2), des restaurants japonais, des passants pressés ou des touristes égarés à la recherche du Musée du Louvre.

Rien qui ne laisse soupçonner que cette voie, ouverte en 1773 par le Marquis de Chabanais, fut l'un des hauts lieux du Paris mondain et nocturne de la Belle Epoque et des Années folles.

Le passage obligé de tout diplomate, artiste, chef d'Etat amateurs de prostitués

« trois étoiles » et de fantasmes exigeants.

Luxe et volupté

Au numéro 12, la petite porte anodine abrite pourtant les rares vestiges de la maison close la plus fréquentée de Paris, l'illustre et fantasque hôtel du Chabanais, fermé en 1946 par la loi Marthe Richard.Son escalier en fer forgé et ses deux ascenseurs ont résisté au temps, depuis leur création en 1878.

L’escalier à l’entrée du numéro 12 rue Chabanais, autrefois le bordel le plus luxueux d’Europe. Le hall d’entrée fut dessiné comme une grotte magique souterraine, avec une cascade et un panneau où était inscrit:

«WELCOME TO LE CHABANAIS, HOUSE OF ALL NATIONS.»

Il est révélateur que le panneau ait été rédigé en anglais.

lien photo

©Galerie Au Bonheur du Jour, Paris • Paris pour les pervers

http://www.slate.fr/portfolio/39883/21

L’intérieur du numéro 12 rue Chabanais aujourd’hui. L’escalier est d’origine, ainsi que l’ascenseur. Il y avait deux ascenseurs synchronisés, un qui montait pendant que l’autre descendait, pour éviter que les clients soient embarrassés par des rencontres inopportunes.

lien photo

© Tony Perrottet • Paris pour les pervers

À l'époque, ils étaient synchronisés :

l'un pour monter, l'autre pour descendre, afin d'éviter les rencontres gênantes.

Au numéro 12, les belles manières sont de rigueur mais les tabous restent sur le pas de la porte. Pour 100 francs (500 euros actuels), toutes les excentricités sont permises.En commençant par le décor. Mélange des genres, surenchères d'ornements, marbre, or et stuc,

les salons Louis XV ou pompéien – paré d'une fresque mythologique de Toulouse-Lautrec – rivalisent d'un éclat poli au stupre.

Les chambres portent des noms exotiques:

la « russe » avec sa baignoire en mosaïque,

la « japonaise » au parfum d'encens, primée lors de l'exposition universelle de 1900,

la « pirate », dont les hublots sont régulièrement éclaboussés d'eau pour un dépaysement garanti...

Si le Chabanais avait été aménagé en 2012, il aurait couté 8,7 millions d’euros ! Une extravagance que seule la Belle Epoque pouvait se permettre.

Hôtes de marque :

L'entrée en forme de grotte, type caverne d'Ali Baba, réservait son sésame aux grands de ce monde, comme les membres du prestigieux Jockey Club.Les secrets d'alcôve racontent que Pierre Louys y trouve son inspiration pour son roman érotique Aphrodite, que Guy de Maupassant vient y soigner ses crises d'inspiration et que le Prince de Galles Edouard VII, habitué des lieux, privilégie la chambre hindoue (et son plafond à miroirs) pour ses rencontres érotiques.

Ce dernier, surnommé Dirty Bernie par ses favorites, fait construire en 1900 une baignoire à champagne en cuivre, ornée d'une sphinge, et une chaise « à volupté », munie d'étriers métalliques pour faciliter les trio amoureux.

On raconte aussi, qu'un soir du 6 mai 1889, pour l'inauguration de l'exposition universelle, le Chabanais accueille tous les ministres et ambassadeurs présents à Paris, sous couvert d'une visite au président du Sénat...

Aujourd'hui, la galerie d'art érotique Au bonheur du jour, installée au numéro 11 de la rue Chabanais, préserve en quelque sorte la mémoire du lieu. Sa propriétaire, auteur d'un ouvrage sur les maisons de tolérance, accumule les curiosités en tout genre.

Et même si la vente aux enchères de 1951 a dispersé le mobilier du Chabanais – la baignoire d'Edouard VII est achetée en seconde main par Dali et sa chaise passe outre-atlantique –, elle pourra vous trouver, à coup sûr, un petit souvenir galant de la Belle Epoque.

L'occupation allemande

Le Chabanais fit partie des cinq maisons closes parisiennes les plus réputées pour leur luxe et le choix de leurs prestataires féminines à Paris.

Marthe Richard, qui mena la campagne pour la fermeture des bordels en 1946.

Se présentant comme une héroïne de la Résistance, elle fut démasquée plus tard comme un imposteur — en fait une ancienne prostituée et collaboratrice qui avait fourni des femmes aux Nazis.

lien

© Musée de l'Érotisme, Paris • Paris pour les pervers

Elle est donc réquisitionnée pour le plaisir et « l'après-travail » des officiers du Reich en 1940, avec le One-two-two, le Sphinx, « La Rue des moulins » et enfin

« Chez Marguerite ».

La vente aux enchères de 1951

Cette vente aux enchère extraordinaire conduite

par Maurice Rheims, le 8 mai 1951, permit au public d’admirer les pièces de mobilier et le matériel du Chabanais.

Par exemple, la fameuse « chaise de volupté » d’Édouard VII, fabriquée par Louis Soubrier, artisan ébéniste de renom de la rue du Faubourg-Saint-Antoine, ou encore sa fameuse baignoire à champagne de cuivre rouge, ornée d’une sphinge.

Cette baignoire fut achetée 110 500 francs par un antiquaire de la rue Jacob, avant de devenir un objet publicitaire d’un fabriquant de meuble du boulevard Montmartre.

Finalement, elle fut acquise en 1972 par des admirateurs de Salvador Dalí, qui lui en firent don et l’installèrent dans sa chambre de l’hôtel Meurice.

Un lupanar, synonyme de maison close, est un établissement offrant le service de prostituées. Plus discret que son synonyme populaire bordel, ce terme est plutôt utilisé par les Européens francophones.

Située au 12 rue Chabanais, la plus célèbre maison close de la capitale se dissimulait dans un immeuble discret. Fondée en 1878 par Madame Kelly, elle réunissait entre 20 et 35 pensionnaires triées sur le volet pour recevoir une clientèle huppée et exigeante.

Située au 12 rue Chabanais, la plus célèbre maison close de la capitale se dissimulait dans un immeuble discret. Fondée en 1878 par Madame Kelly, elle réunissait entre 20 et 35 pensionnaires triées sur le volet pour recevoir une clientèle huppée et exigeante.

Mademoiselle Margot, une des gloires du Chabanais» par un photographe

anonyme vers 1900. Prise dans le bordel de luxe Le Chabanais.lien photo :

http://www.slate.fr/portfolio/39883/6

Riches bourgeois, célébrités et têtes couronnées assouvissaient entre ses murs des fantasmes qui nécessitaient accessoires et mises en scènes.966.

Le Chabanais vers 1940 En 1880, l’aménagement de ce paradis artificiel coûta un million sept cent mille francs. Célèbre pour l’invraisemblable décor de ses chambres, le Chabanais reçu même un prix pour sa « chambre japonaise » lors de l’Exposition Universelle de 1900.

En 1880, l’aménagement de ce paradis artificiel coûta un million sept cent mille francs. Célèbre pour l’invraisemblable décor de ses chambres, le Chabanais reçu même un prix pour sa « chambre japonaise » lors de l’Exposition Universelle de 1900. Le célèbre fauteuil d’amour du Roi Édouard VII, photographié en

Le célèbre fauteuil d’amour du Roi Édouard VII, photographié en

1951, avant qu’il n’entre dans une collection privée. «Dirty

Bertie» fit construire l’appareil pour qu’il n’écrasât

pas les prostituées de son énorme corpulence.lien photo

http://www.slate.fr/portfolio/39883/8

On y trouvait aussi la chambre Louis XV, la Chambre Hindoue, la Directoire, la Médiévale ou la Chambre Mauresque…On imagine la perte pour les arts décoratifs de style Second Empire lorsque l’hôtel fut dépouillé de son décor après sa fermeture. Durant ses 70 ans d’existence le célèbre bordel compta de nombreux habitués dont Pierre Louÿs, Maupassant, Anatole France ou le comique Fatty Arbuckle, ainsi qu’une clientèle féminine dont Marlène Dietrich au brasd’Eric Maria Remarque…Tout ce que l’Europe comptait de "grands" hommes de passage à Paris visita l’établissement.On raconte que lorsqu’un hôte de marque désirait visiter les lieux, son programme officiel mentionnait :« Visite au président du Sénat ».

Durant ses 70 ans d’existence le célèbre bordel compta de nombreux habitués dont Pierre Louÿs, Maupassant, Anatole France ou le comique Fatty Arbuckle, ainsi qu’une clientèle féminine dont Marlène Dietrich au brasd’Eric Maria Remarque…Tout ce que l’Europe comptait de "grands" hommes de passage à Paris visita l’établissement.On raconte que lorsqu’un hôte de marque désirait visiter les lieux, son programme officiel mentionnait :« Visite au président du Sénat ». La rue Chabanais, près du Louvre et de la Bibliothèque Nationale sur

La rue Chabanais, près du Louvre et de la Bibliothèque Nationale sur

la rive droite, autrefois la rue la plus chic du demi-monde parisien.lien photo© Tony Perrottet • Paris pour les pervershttp://www.slate.fr/portfolio/39883/20Un membre du protocole ne comprit pas l’allusion et plaça un jour cette visite sur le programme de la reine mère d’Espagne. On du en catastrophe organiser une véritable visite au président du Sénat, qui n’en demandait pas tant ! Le plus fameux de ses client reste toutefois Edouard VII, alors qu’il n’était encore que prince de Galles.De nombreuses caricatures le représentaient avec « ses dames » du Chabanais, où il avait fait installer un mobilier personnel et… particulier.

Le plus fameux de ses client reste toutefois Edouard VII, alors qu’il n’était encore que prince de Galles.De nombreuses caricatures le représentaient avec « ses dames » du Chabanais, où il avait fait installer un mobilier personnel et… particulier.

Dans une grande baignoire de cuivre rouge ornée d’une sphinge aux attributs déployés, le futur roi barbotait dans du champagne Mumm cordon rouge tout en se faisant dorloter. Acquise plus de 100 000 francs par un antiquaire lors de la vente aux enchères qui dispersa le mobilier en 1951, cette baignoire fut finalement rachetée par des admirateurs de Salvador Dali qui l’offrirent au peintre en 1972.

Acquise plus de 100 000 francs par un antiquaire lors de la vente aux enchères qui dispersa le mobilier en 1951, cette baignoire fut finalement rachetée par des admirateurs de Salvador Dali qui l’offrirent au peintre en 1972. lienhttp://bernardperroud.com/2012/05/24/le-chabanais/Le peintre l’installa dans sa suite de l’hôtel Meurice, y fit installer un appareil téléphonique et la faisait remplir de fleurs.

lienhttp://bernardperroud.com/2012/05/24/le-chabanais/Le peintre l’installa dans sa suite de l’hôtel Meurice, y fit installer un appareil téléphonique et la faisait remplir de fleurs.

Autre meuble célèbre due à l’imagination d’Edouard VII, cette chaise« de volupté » fabriquée spécialement par Soubrier, un artisan du faubourg Saint-Antoine.Je vous laisse en imaginer l’usage. Comme ses semblables Le Sphynx, le One Two Two ou la Fleur Blanche, le Chabanais ferma ses portes en 1946.On peut encore visiter le hall et apercevoir l'escalier et sa belle rampe en fer forgé, ainsi que les deux ascenseurs, l'un pour monter, l'autre pour descendre, destinés à éviter les rencontres gênantes.

Comme ses semblables Le Sphynx, le One Two Two ou la Fleur Blanche, le Chabanais ferma ses portes en 1946.On peut encore visiter le hall et apercevoir l'escalier et sa belle rampe en fer forgé, ainsi que les deux ascenseurs, l'un pour monter, l'autre pour descendre, destinés à éviter les rencontres gênantes.

En savoir plus surhttp://www.paperblog.fr/3366462/le-chabanais-haut-lieu-de-la-galanterie/#2FEGiGFPURdUJEMg.99

lien photo© Tony Perrottet • Paris pour les pervershttp://www.slate.fr/portfolio/39883/20http://bernardperroud.com/2012/05/24/le-chabanais/Bonjour,

Vous pouvez me laisser un

commentaire, un message,

cher visiteur.. ...

vous qui venez à pas de velours lire mes articles sur Paname..

ces articles Historiques, retracent une certaine "VIE PARISIENNE LEGERE"

et ne doivent en aucune manière, être la cible de propos, commentaires,

doûteux.

votre commentaire

votre commentaire

-

1807

Saint Denis sur la butte Montmartre.

Mons Martyrum ou Mons Martis ?

La butte Montmartre doit vraisemblablement son nom à un Mons Martis (Mont de Mars), référence à un temple dédié au dieu Mars qui, à l’époque gallo-romaine, se dressait à l’endroit qu’occupe actuellement l’église Saint-Pierre.

On y trouvait aussi un temple dédié à Mercure. Mais selon une légende chrétienne tenace, Montmartre devrait son nom au martyr du premier évêque de Paris, saint Denis, et de ses deux acolytes, Eleuthère et Rustique, d’où Mons Martyrum

(Mont des Martyrs).

Cette tradition fut fixée au 9e siècle par Hilduin, abbé de Saint-Denis, de Saint-Germain-des-Prés et de Saint-Médard de Soissons, et auteur d’une Vita sancti Dionysii (Vie de saint Denis (rédaction : 835-840), dont le nom latin rappelle celui du dieu grec Dionysos, comme on peut le constater).

La tradition « montmartroise » de saint Denis avait cours depuis le 6e siècle (alors que certaines sources prétendent que le saint aurait pu être exécuté sur l’Île de la Cité !), mais Hilduin ne précise ni le lieu exact, ni la date, même approximative, du supplice. Une charte du roi Robert reprendra bien la version de l’abbé de Saint-Denis, cette histoire n’en appartient pas moins, de toute évidence, au domaine de la légende.

Il est probable que Hilduin ait joué sur le rapprochement des termes Martis et Martyrum, pour y situer le martyr de saint Denis,à moins que le nom du « Montmartre » du 9e siècle, faisait déjà, tout simplement, référence à des martyrs, mais sans autre précision.

Cela devait permettre, comme nous allons le voir, de justifier quelques acquisitions de terrains.

Le Sanctum Martyrium.

La présence, sur la butte, de deux oratoires dédiés à saint Denis est attestée. L’un d’eux est cité vers le 8e siècle, par certains textes d’époque. Au siècle suivant, il eut vraisemblablement à souffrir des attaques des Vikings, lors du siège de Paris et subit d’importants dommages matériels.

En 944, l’église fut semble-t-il abattue par un ouragan.

Toutefois, la charte d’un certain Bouchard de Montmorency, la signale encore, en précisant que cet édifice religieux, situé sur la montagne, avec l’autel, le sanctuaire, le cimetière et un terrain environnant, est compris dans son bénéfice.