Léon Curmer (1801-1870) :

éditeur célèbre, homme méconnu.

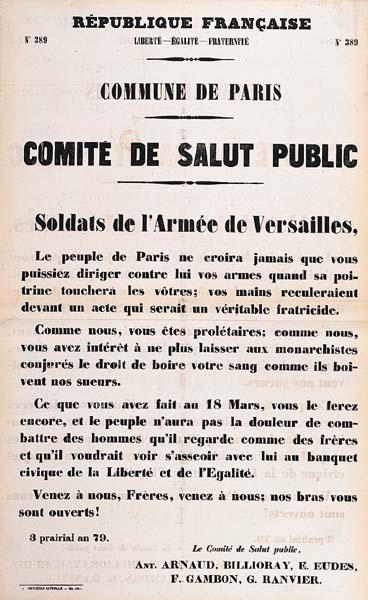

Portrait gravé de Léon Curmer (1801-1870)Éditeur parisienIl est des noms qui font rêver. Celui de CURMER éclaire immédiatement la prunelle de tout bibliophile - néophyte amateur comme expert chevronné - d’une lueur d’admiration mêlée d’envie, en évoquant ce que l’édition a produit de plus somptueux…

Portrait gravé de Léon Curmer (1801-1870)Éditeur parisienIl est des noms qui font rêver. Celui de CURMER éclaire immédiatement la prunelle de tout bibliophile - néophyte amateur comme expert chevronné - d’une lueur d’admiration mêlée d’envie, en évoquant ce que l’édition a produit de plus somptueux…

Pour le comprendre, faisons dans le passé un saut de 150 ans.

Quelle nouveauté pour l’époque ! Désormais, un lecteur de la seconde moitié du dix-neuvième siècle pouvait - certes moyennant finances - feuilleter à loisir, sur la table de son salon, des manuscrits enluminés interdits au commun des mortels, enrichis d’or resplendissant, de pourpre éclatante, d’émeraude intense et d’azur céleste.

De fastueux ouvrages confectionnés jadis pour des empereurs, des rois et des reines, d’éminents dignitaires ecclésiastiques ou des bourgeois fortunés. Et démentir en partie l’anathème mémorable lancé par Leconte de Lise, en 1884, contre lesHideux siècles de foi, de lèpre et de famineQue le reflet sanglant des bûchers illumine !

Fronton de la sépulture familiale Léon Curmer

au cimetière de Montmartre

Mais quel homme se cache derrière ces deux syllabes magiques, synonyme de chromolithographies chatoyantes qui, aujourd’hui encore, nous coupent le souffle ?

Mais quel homme se cache derrière ces deux syllabes magiques, synonyme de chromolithographies chatoyantes qui, aujourd’hui encore, nous coupent le souffle ?

Qui fut Léon Curmer ?

De l’Irlande à Saint-Germain-l’Auxerrois

Mes recherches menées sur Internet et aux Archives de Paris, ainsi que le récent témoignage d’une obligeante arrière-arrière-petite-nièce de Léon, permettent d’esquisser un tableau de la famille CURMER.

Henri Léon (qui, adulte, ne conservera que son second prénom) vint au monde par une triste après-midi finissante, le 17 décembre 1801.

Le poétique calendrier républicain, alors en vigueur, allait tourner la page du 26 frimaire an X.

L’enfant naquit dans la boutique d’un drapier parisien établi rue Saint-Honoré, à une époque que les historiens nomment le Consulat.

C’est une heureuse parenthèse de paix, après les tourmentes révolutionnaires et avant la glorieuse mais épuisante épopée napoléonienne.

Bonaparte y jette les fondements de la France future, en la dotant d’outils administratifs, judiciaires et économiques qui lui survivront (arrondissements et cantons, Conseil d’État, code civil, Banque de France…).

Le nouveau-né fut baptisé à l’église Saint-Eustache dès le lendemain de sa naissance. Il eut pour parrain son oncle paternel Jacques Michel CURMER (dont nous reparlerons), et pour marraine sa grand-mère maternelle Marie Anne Henriette QUESNEL femme LOUVET.

Ses prénoms honorent à la fois son père et l’une de ses aïeules.

Le père de Léon, Gilbert Léonard, est né 25 ans plus tôt, fin octobre 1776,

dans le même quartier.

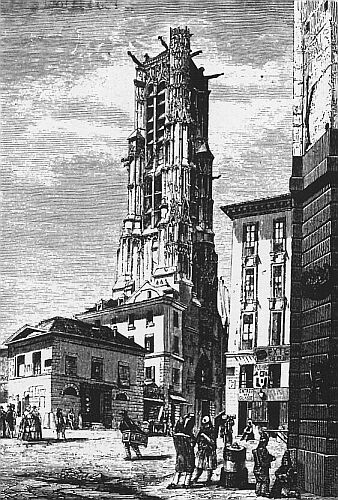

À l’ombre gothique et trapue de l’église Saint-Germain-l’Auxerrois, de sinistre mémoire : deux siècles auparavant, son tocsin nocturne avait déclenché l’épouvantable massacre de la Saint-Barthélémy.

Début 1801 (le 13 pluviôse an IX), Gilbert Léonard a pris pour femme à Elbeuf (en Seine-Maritime, alors dénommée Seine-Inférieure) Antoinette Félicité LOUVET.

De cinq mois son aînée, elle appartient à une famille de fabricants de draps établie dans la région depuis plusieurs générations ; son aïeul maternel, Mathieu QUESNEL, fut maire d’Elbeuf.

Le grand-père de Léon, Michel CURMER, vit le jour début mars 1743 à Pont-Audemer, dans l’Eure. Installé à Paris comme mercier puis drapier, il épousera en 1771 la fille du directeur des teintures de la manufacture royale des Gobelins, l’écossais Jacques NEILSON (1714-1788).

Ce dernier pratiqua un temps la peinture auprès du célèbre Maurice QUENTIN de LA TOUR et devint même son ami.

Le pastelliste lui légua son autoportrait, longtemps resté dans la famille et vendu chez Christie’s en juillet 2005.

Une belle alliance, donc, pour Michel qui, d’un obscur comptoir de négociant en étoffes, accédait au cénacle d’intellectuels éclairés !

Par la suite, plusieurs membres de la famille CURMER accoleront au leur le patronyme de leur ancêtre NEILSON.

Michel CURMER mourut à Paris en mai 1809, rue des Lombards (alors appelée rue de l’Aiguillerie), non loin d’où il était né.

Sa veuve, Marie Geneviève Dorothée NEILSON, décéda au même lieu fin janvier 1826, âgée de 80 ans.

L’arrière-grand-père de Léon, Jean-Claude, était cavalier dans la maréchaussée (notre actuelle gendarmerie).

Veuf de Marie FRANCELIN (née vers 1700), il épousa en février 1739

à Pont-Audemer Marie Catherine HUREY, originaire de Martin-Église, non loin de Dieppe.

Il était fils de Jean CURMER et Marie BLONDEL.

La tradition orale familiale rapporte que les racines plongent en Irlande du sud. Le berceau de la famille est l’important port de Cork. Le patronyme Curmer viendrait de Cormar qui, en gaélique signifie grand espoir.

Fuyant la misère, un membre de la famille partit servir en France, dans l’armée de Louis XI, comme capitaine d’une compagnie d’archers.

Est-ce en hommage nostalgique à ses lointaines origines que Léon publia,

en 1845, L’Irlande au dix-neuvième siècle ?

Autres vues de la sépulture des Curmer au cimetière de Montmartre

Une étoffe trop pesante

L’examen des actes d’état civil des oncles et tantes de Léon CURMER fournit des renseignements éclairants.

Son père était né quatrième d’une fratrie de cinq enfants, après deux sœurs et entre deux frères. Marie Françoise CURMER (1772-1855) épousa un marchand drapier né dans l’Yonne, Pierre Ambroise FERNEL (ca 1755-1829).

J’ai recensé quatre enfants issus du couple :

Claude Ambroise (né en 1793) ;

Olivier Léon, employé (1801-après 1860) ;

Alexandrine Clémence, morte célibataire (ca 1803-1872) ; enfin

Victoire Aglaé, qui survécut à

son époux Maximilien SIMON, inspecteur des Postes (1797-1861).

C’est cette branche qui, depuis 1826, possédait le beau pastel dont j’ai parlé.

Anne Victoire CURMER (1773-1817) se maria à un vérificateur des poids et mesures natif de Fontainebleau, Jean-Baptiste MARIE-SAINT-GERMAIN (ca 1753-1833).

Leur fille Anne Dorothée (1795-1866) épousa en 1813 Antoine Marie LORIN (1786-1859), commissaire-priseur.

Cet homme semble avoir été d’une inépuisable gentillesse : on trouve sa signature sur un grand nombre d’actes d’état civil de toute la famille.

Jacques Michel CURMER (1774-1838) fut receveur principal des droits réunis

(désignation, sous le premier Empire, des taxes indirectes frappant le tabac et l’alcool).

Sa femme se nommait Rosalie TESNIÈRE (ca 1780-1852).

Le couple n’a pas laissé d’enfant.

Alexandre François CURMER (1777-1839) était notaire.

Il passait pour un homme d’esprit. Après avoir abandonné sa charge, il s’établit dans la plaine Monceau, quartier neuf alors en vogue.

À la fin de l’été 1813, il avait épousé Adélaïde Geneviève MARION de TIVILLE (1790-1870), héritière d’un magistrat parisien.

Ses trois filles devinrent Marie Louise Émilie de TUPIGNY de BOUFFÉ, épouse en juin 1833 d’un officier de cavalerie, réputée plus tard pour sa charité ;

Marie Hortense Michelle PÉRIN (1815-1873), femme d’un artiste-peintre de renom spécialisé dans les scènes d’histoire ; et

Jeanne Victoire Pauline, baronne de CHAMBORANT de PÉRISSAT (1817-1890),

qui se maria en avril 1836 à un avocat de Confolens (Charente).

Sur les cinq enfants de Michel CURMER (grand-père de Léon),

seuls deux suivront les brisées paternelles.

La fille aînée en épousant un marchand de draps,

le deuxième fils en reprenant le commerce familial.

Les autres appartiendront tous à la fonction publique (poids et mesures, impôts, notariat).

L'intérieur de la sépulture des Curmer au cimetière de Montmartre. Et encore... je vous ai épargné les canettes de boisson et autres détritus qui jonchent le sol ...

A l'abandon ...

L’histoire de la famille CURMER illustre parfaitement l’ascension

sociale de la bourgeoisie du dix-neuvième siècle.

Né dans une arrière-boutique encombrée de piles de tissu,

Alexandre François avait conclu une belle union.

Enrichi par son office, retiré dans un faubourg huppé, flanqué d’une épouse portant nom à particule et fier d’avoir avantageusement marié ses filles, il dut savourer bien des fois sa réussite !

Son marchand d’étoffe de beau-frère Pierre FERNEL, sans doute aussi brave homme que rustaud personnage, était-il toujours le bienvenu dans l’élégant salon du Parc Monceau, ouvert à tout ce que Paris comptait alors de brillants esprits ?

Quatre frères dissemblables

Léon CURMER était l’aîné de trois autres frères :

Édouard Nicolas (1803-1876),

Alphonse Alexandre (1805-1855) et

Adolphe (1809-1890).

Comme l’un de ses oncles paternels, Édouard Nicolas CURMER

fut contrôleur-receveur des contributions indirectes.

Son mariage à Doullens (Somme) début juillet 1838 avec Émélie Louise WARMÉ (1818-1871), fille d’un notaire, révèle que son père Gilbert Léonard était mort à Flessingue (Pays-Bas) le 29 mars 1812. Ce décès sur l’embouchure de l’Escaut n’est pas sans surprendre…

J’en reparlerai.

Édouard Nicolas s’établit en province afin d’accomplir un parfait cursus honorum. Il mourut à Amiens. Son éloignement géographique entraîna peut-être un certain relâchement des liens avec ses trois autres frères, restés dans la capitale. Il eut pour fils l’abbé Édouard Michel CURMER (1839-1884), mort vicaire de l’église Saint-Vincent-de-Paul à Paris ;

Albert Émile Henry CURMER (1843-1927), sous-directeur des contributions indirectes à Bordeaux puis promu directeur à Lille, qui recueillit les papiers de famille et édita en 1878 une notice sur son trisaïeul Jacques NEILSON, suivie en 1911 d’une monographie consacrée à son oncle éditeur ; le général Fernand Alexandre CURMER (1854-1937), commandeur de la Légion d’honneur, qui dirigea l’École polytechnique de 1916 à 1919 ; enfin James Antoine CURMER (1860-1880), infortuné sapeur au quatrième régiment du Génie, décédé à l’hôpital de Grenoble au sortir de l’adolescence.

Alphonse Alexandre CURMER donne l’image d’un homme attachant.

Pharmacien, il abandonna un beau jour bocaux et malades pour s’établir stéréotypiste à Montmartre (alors commune indépendante de Paris).

Pourquoi cette soudaine reconversion ?

Fut-il rapidement las d’une clientèle égrotante, voire aigrie ?

Son frère Léon sut-il lui vanter les charmes du métier d’imprimeur, complémentaire du sien ? Une affection réciproque liait manifestement les deux hommes.

À la mi-août 1835, Léon tenait sur les fonts baptismaux de l’église Notre-Dame-de-Grâce, à Passy, le premier fils de son cadet, prénommé Louis Léon Henry.

Quatre ans plus tôt, Alphonse Alexandre avait épousé Marie Françoise Alexandrine Cornélie GUÉDÉ (1808-1892), née dans la Somme.

Mariage qu’on devine arrangé par l’entremise de son frère aîné Édouard Nicolas, établi dans cette région et bien introduit dans la bourgeoisie locale.

Mais union féconde, dont j’ai dénombré cinq enfants : Cornélie Antoinette née en 1832 (épouse en mars 1857 de Claude Louis Amédée ROBERT, négociant), Louis Léon Henry précité et Marie Alexandrine née en 1840, deux autres étant morts en bas âge.

Le dernier né, Adolphe CURMER, m’a réservé une vive surprise. Son acte de mariage, en mai 1839, avec Marie Anne Éléonore THEUBET-LENOIR (1806-1884), native de Seine-et-Oise, indique qu’il était venu au monde… à Boulogne-sur-Mer ! Lui aussi exerçait alors le métier de stéréotypiste.

Léon semble avoir battu le rappel auprès de ses frères pour qu’ils rejoignissent son cercle professionnel. Adolphe eut une fille unique, Marie Félicité (1847-1876), décédée jeune moins de neuf ans après avoir épousé un agent de la préfecture de police devenu employé de banque. Mais pourquoi Adolphe était-il né aussi loin de Paris, dans les brumes du Pas-de-Calais ?

Un père dans de beaux draps

Si les morts pouvaient parler, qu’ils en auraient à dire !

Mais faute de faire tourner les tables comme Victor Hugo, je me suis contenté de m’asseoir à celles des Archives de Paris pour y prendre des notes.

C’est moins romantique mais historiquement plus sûr… Et là, les vieux papiers m’ont narré une bien sombre chronique. Quel étrange hasard (si c’en fut un !) poussa mon doigt à ouvrir le tiroir étiqueté C du fichier des faillites parisiennes sous le premier Empire ?

Je l’ignore.

Mais ce geste anodin m’a fourni une information précieuse.

Le 12 mai 1806, Gilbert Léonard CURMER-NEILSON déposait le bilan.

Une banqueroute des plus sévères puisque son déficit dépassait les 76 500 francs, soit plus de la moitié de l’actif, qui n’atteignait que 131 500 francs ! Ayant apparemment accumulé plus de marchandises qu’il n’en pouvait vendre, il devait de l’argent dans toute la France (d’Amiens à Nîmes, de Rouen à Sedan) et à tout le monde, y compris ses oncles, parents et beaux-parents…

Ses créanciers défilèrent devant les juges du tribunal de commerce

de la Seine jusqu’au 2 janvier 1807.

Un docteur en chirurgie du quartier des Halles réclamait, à lui seul, la bagatelle de 3 000 francs.

Rançon des migraines tenaces ou insomnies répétées du malheureux marchand de draps, penché sur des livres de comptes dont l’implacable arithmétique le dépassait ? Pour la petite histoire, sachez que je me suis employé à vérifier les additions de ceux qui condamnèrent le défaillant : elles sont fausses à deux reprises !

Cette pièce d’archives, fortuitement découverte, éclaire la situation d’un jour inattendu.

La naissance du dernier des frères à Boulogne-sur-Mer s’explique alors avec évidence : pressé de quitter Paris où l’assaillait une meute de créanciers, Gilbert Léonard n’eut pas d’autre choix que la fuite.

Un grand port de commerce constamment animé, propice à embarquement immédiat : quel refuge idéal ! Les campagnes napoléoniennes lui offrirent-elles un débouché inattendu, occasion unique de rebondir ? Les armées ont besoin de draps…

Mais l’aventure tournera court.

Gilbert Léonard trouvera la mort prématurément, au bord de la mer du Nord. Une triste fin.

Léon fut alors recueilli par son oncle notaire.

N’ayant pas de fils, ce dernier inscrivit son neveu - intellectuellement doué - à l’école de Droit, puis l’embaucha comme principal clerc dans l’espoir qu’il prît sa suite.

Or Léon savait déjà ce qu’il voulait.

Rapidement, il abandonna cette voie certes toute tracée, mais qui ne lui inspirait guère qu’un ennui rédhibitoire, pour l’exaltante aventure de l’édition.

La veuve de Gilbert Léonard CURMER ne se remariera pas. Elle élèvera seule ses enfants.

On devine qu’elle fut une mère aimante autant qu’une épouse dévouée. Elle mourra à Paris en décembre 1851, quelque 40 ans après son mari.

Sa disparition dut affliger Léon, qui tint à reposer auprès d’elle.

J’y reviendrai.

Pour autant, la déconfiture paternelle n’empêchera pas trois des fils de tâter aux affaires : Léon en écoulant des livres, Alphonse Alexandre en vendant des drogues médicinales puis des gravures, rejoint dans ce dernier négoce par son cadet Adolphe.

En mai 1884, au décès de son épouse, celui-ci exerçait le métier d’orfèvre.

L’or, ultime valeur-refuge ?

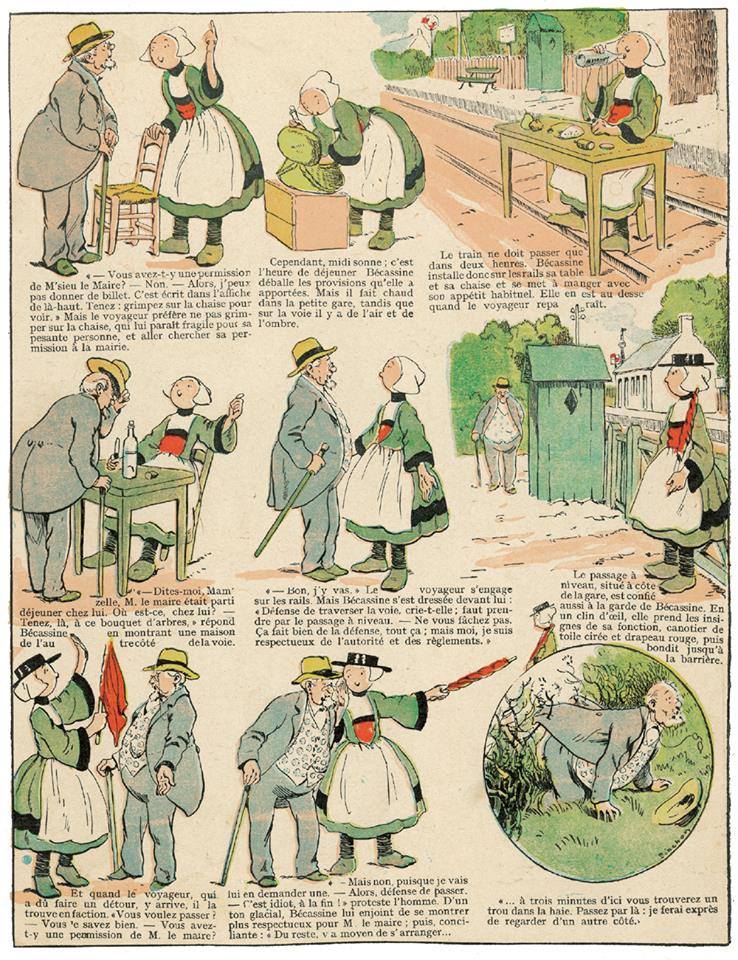

L'imitation de Jésus-Christ. Paris, Léon Curmer, 1856-1857

[chromolithographie de Lemercier, typographie de J. Claye, Paris.].

Léon CURMER intime

Il reste difficile de pénétrer l’intimité d’un homme disparu voici plus de 140 ans.

Pour ceux que l’astrologie a convaincus (dont nous sommes), Léon CURMER était Sagittaire ascendant Cancer.

Un idéaliste aimant autant l’aventure que la sécurité,

ce dernier besoin primant, avec l’âge, sur le premier.

Le Sagittaire donne le goût des voyages, ouvre l’esprit sur des horizons étrangers et inconnus, incite à découvrir le monde et ses diverses cultures :

c’est le symbole de la flèche qui fend l’air et va loin.

De plus, régi par la planète Jupiter, il confère souvent un vaste esprit de synthèse et d’organisation. Léon CURMER saura le mettre en œuvre dans son activité d’éditeur lorsqu’il coordonnera, avec une bienveillante et compétente autorité, le travail des multiples corps de métier concourant à la réalisation d’un livre aussi monumental que Les Français peints par eux-mêmes : huit gros volumes qui impliquèrent quelque cent quarante auteurs et une centaine d’illustrateurs, à une époque où un projet de cette envergure supposait un flux constant de correspondances, un amoncellement de documents divers et d’incessantes allées-et-venues chez l’imprimeur ou le lithographe...

Même en rêve, les cerveaux les plus hardis d’alors pouvaient-ils seulement imaginer le miracle des transmissions instantanées qu’en ce début de vingt-et-unième siècle, Internet a ancré dans notre banal quotidien ?

Le Cancer s’attache au foyer et à la famille. Léon CURMER repose auprès de sa mère et de ses deux épouses. L’intimité rassure et protège le cancérien, tel le crabe qui le représente, abritant sa chair tendre derrière une épaisse carapace munie de deux pinces.

Des armes qui, en outre, rendent ce natif très tenace.

Tenace, il fallut l’être, assurément, pour réussir dans une entreprise d’aussi longue haleine et semée d’autant d’embûches que l’édition !

Au besoin, Léon pouvait même se monter pugnace.

Dans son numéro du 30 novembre 1837, le Journal du Palais relate ses démêlés avec un relieur-libraire nommé Henri BARBA (1803-1879), auquel CURMER avait remis treize exemplaires de ses Saints Évangiles comme prix de leur brochage-satinage.

Considérant siens ces ouvrages, BARBA avait fait annoncer, par voie de presse, son intention de les vendre pour 30 francs comme riches étrennes à bon marché… alors que l’éditeur les affichait à 40 francs. Y voyant une concurrence déloyale, Léon porta aussitôt l’affaire devant les tribunaux. Les juges lui donnèrent tout d’abord raison, en condamnant BARBA à verser des dommages et intérêts.

Ce dernier fit appel de la sentence, arguant de pratiques commerciales courantes et dépourvues de volonté de nuire. Finalement, la Cour reconnut comme licite le petit bénéfice réalisé par BARBA et déclara CURMER non-recevable. Notre Léon dut s’en étrangler de rage ! Cet épisode judiciaire le révèle prompt à la riposte lorsqu’il se sentait lésé. Mieux valait ne pas l’avoir comme ennemi…

Quelque 25 ans plus tard, parcourant l’Italie à la recherche de manuscrits pour illustrer une nouvelle et luxueuse édition des Évangiles, il n’hésitera pas à faire appel au pape en personne - et avec succès ! - face au refus catégorique du conservateur de la Bibliothèque Vaticane d’autoriser la photographie de miniatures.

Mais son obstination ne l’empêchait pas d’être un affectif, comme on le verra. Son portrait gravé nous montre un sexagénaire portant beau, respirant assurance et autorité. La barbe blanche en collier donne à cette physionomie impressionnante la gravité d’un patriarche biblique, tels ceux que peignit Michel-Ange au plafond de la Sixtine.

Le regard volontaire et perçant annonce une volonté farouche,

inflexible, proche de l’entêtement.

Léon CURMER se maria deux fois.

Fin novembre 1833, à l’approche de ses 32 ans, il épousait Marie Catherine Louise BORGERS, fille d’un cordonnier prussien et veuve d’un tailleur de même origine.

Un mariage d’amour. Hélas, elle mourut dès les premiers jours de 1844.

Il en conçut un chagrin profond et durable.

Atteinte d’un cancer du col de l’utérus diagnostiqué trop tard, la malheureuse rendit l’âme après onze mois d’affreuses souffrances.

L’incompétence des médecins du temps de Louis-Philippe n’avait rien à envier à ceux de Molière :

l’un deux avait même envisagé d’extirper par torsion l’organe malade !...

Pour exorciser sa douleur, Léon fit imprimer, à tirage réduit, une plaquette intitulée L’agonie d’un ange...

Un texte poignant, qui révèle une rare délicatesse de sentiments.

Les Évangiles des dimanches et fêtes de l'année.Paris, L. Curmer, 1864. 3 volumes in-folio (28,5 x 20 cm).

Sans aucun doute l'une des plus belles réalisations de l'éditeur Léon Curmer.

Deux ans et demi plus tard, Léon convola en secondes noces avec sa domestique Gertrude Hubertine HEYSTERS, fille d’un jardinier née aux Pays-Bas. Il épousa donc deux femmes étrangères (le Sagittaire…), d’une condition nettement inférieure à la sienne. Pour lui, le mariage n’engageait que ses sentiments intimes (le Cancer…).

Dans le salon huppé et cossu de sa tante paternelle née de TIVILLE, foyer de bel esprit, deux jeunes femmes d’aussi modeste extraction, toutes charmantes fussent-elles, parlant un français teinté de fort accent étranger et entaché de fautes de genre ou de syntaxe, reçurent-elles un accueil d’une chaleur débordante ?

Le premier acte de mariage, signé en la paroisse Saint-Louis d’Antin, amorce une réponse à cette interrogation. Parmi les deux témoins de l’époux figure son oncle Jacques Michel CURMER, collecteur d’impôts.

Certes, comme parrain du marié, la présence de Jacques Michel allait de soi.

Mais cela arrangeait sans doute aussi les intérêts de Léon,

pris de scrupule à solliciter son autre oncle paternel.

L’arrivée d’une nièce née d’un pauvre savetier des environs de Düsseldorf pouvait-elle réjouir le spirituel notaire, qu’une alliance flatteuse avait introduit dans le tout-Paris ?

Quant à sa seconde femme, elle lui survivra presque 50 ans sans se remarier.

Léon aura été le seul homme de sa vie.

Elle le rejoindra dans la tombe en juillet 1919.

Léon CURMER semble avoir su aimer et se faire aimer.

Il n’eut pas d’enfant. Mais de son précédent mariage, sa première épouse avait eu un fils,

Armand MOLLER (1826-après 1881) et une fille, Léonide MOLLER (1828-1875) ; il les chérissait.

Il était même parrain de Léonide, née après le décès prématuré de son père Valentin MOLLER - ce qui révèle des relations étroites et d’assez longue date avec sa première femme. En juillet 1852, il sera parrain du second-né de Léonide, Léon Henri Albert POHL (décédé en mars 1889). La pauvre Léonide fut abandonnée par son époux, un polonais qui exerçait le métier de caissier et disparut sans laisser d’adresse.

Partit-il aussi avec la caisse du magasin qui l’employait ?

Devenue journalière pour subsister, Léonide mourut à l’hôpital Cochin.

Quant à Armand, il fut commissaire de police.

La disparition de son beau-frère aura-t-elle éveillé sa vocation ?

Léon avait aussi, du côté de sa première épouse, un neveu par alliance

nommé Armand BORGERS (1823-1888), sur lequel il semble avoir reporté une affection toute paternelle.

En avril 1852, il signera l’acte de mariage de cet honnête chapelier allemand.

On trouve rarement le paraphe de Léon CURMER sur des actes d’état civil de membres de sa famille : ses absorbantes occupations devaient rendre son temps précieux.

En retour, le fidèle Amand déclarera le décès de son oncle à la mairie du XVIe arrondissement.

Une postérité assurée

Dès 1856, Léon CURMER s’était retiré loin de l’agitation parisienne.

Dans la bruyante rue de Richelieu, tout lui rappelait le douloureux souvenir du décès de sa première femme puis de sa mère.

À l’époque, Passy était encore un grand village indépendant de Paris, offrant les charmes d’un calme agreste, d’un jardin planté de roses et d’un air non pollué.

C’est là qu’il vécut ses dernières années, dans une confortable villa aujourd’hui disparue.

Il expira au petit matin du samedi 29 janvier 1870, après deux années d’une longue et douloureuse maladie - euphémisme qu’utilisaient déjà les journalistes de l’époque.

À la fin du règne de Napoléon III (lui-même longtemps martyrisé par une gravelle qui finira par l’emporter), mourir d’un cancer était cruel.

La pharmacopée d’alors ne connaissait guère que l’opium et le laudanum, aux effets fugaces.

La fin de Léon CURMER dut n’être, hélas, qu’un long calvaire.

Il fut inhumé, le surlendemain de son décès, au cimetière parisien de Montmartre.

Il y avait acquis une concession perpétuelle à la mort de sa première épouse.

Cette sépulture existe toujours.

C’est une chapelle funéraire d’aspect antiquisant à fronton triangulaire et sobres pilastres doriques, jadis élégante mais aujourd’hui abandonnée au point de menacer ruine.

Vitrail brisé, crucifix en travers de l’autel, feuilles mortes et détritus ensevelissant les dalles (où sont tombés deux touchants bustes qu’on devine de fidèles portraits d’après nature), et jusqu’à d’épaisses toiles d’araignée tissant leur sombre tenture y composent un décor désolé, semblant attendre le tournage d’un énième épisode de Dracula…

Léon CURMER n’a laissé aucune descendance.

Mais les luxueux ouvrages qu’il édita lui assurent une postérité bien vivante.

Laissons-lui le mot de la fin. En 1857, rédigeant la préface de son Imitation de Jésus-Christ, il écrivait : Je remercie Dieu (…) de clore comme je l’ai commencée une carrière où l’amour du beau et la recherche de la perfection m’ont constamment accompagné. Il avait encore treize années à vivre.

Il couronnera son œuvre, quatre ans plus tard, en publiant les superbes Heures d’Anne de Bretagne, qui dépasseront en splendeur tout ce que les presses avaient pu produire jusqu’alors.

L’impératrice Eugénie, la reine Victoria et le pape Pie IX compteront parmi les premiers souscripteurs…

Aux trésors du cœur et de l’esprit, Léon CURMER joignait la perle - exquise - de la modestie.

Thierry COUTURE pour le Bibliomane moderne

SOURCES article

- http://le-bibliomane.blogspot.fr/2011/11/leon-curmer-1801-1870-editeur-celebre.html

Portrait gravé de Léon Curmer (1801-1870)

Portrait gravé de Léon Curmer (1801-1870)

Boni de Castellance par da Cunha

Boni de Castellance par da Cunha

![Hôtel de Ville pendant la Commune [avec ombre du photographe], Paris, 1871, photo: Alphonse Liébert (1827-1914):](http://ekladata.com/M3I6uQAmce_0SCUbemg6mlS1zaM.jpg)

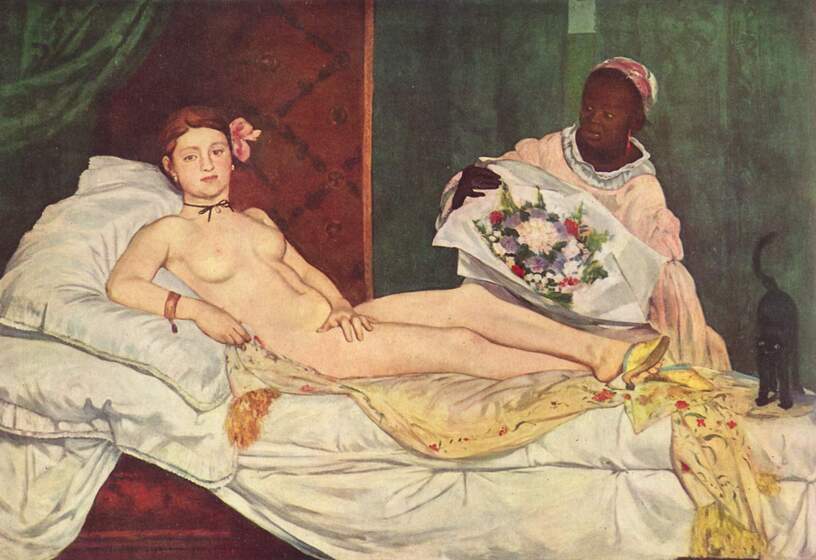

Anne-Marie Chassaigne (1869-1950) dite Liane de Pougy alias Princesse Ghika, célèbre demi-mondaine, vers 1891-1892.

Anne-Marie Chassaigne (1869-1950) dite Liane de Pougy alias Princesse Ghika, célèbre demi-mondaine, vers 1891-1892. Il est séparé des honnêtes femmes par le scandale public, des courtisanes par l’argent » (Alexandre Dumas fils).

Il est séparé des honnêtes femmes par le scandale public, des courtisanes par l’argent » (Alexandre Dumas fils).

les racoleuses de Notre-Dame-des-Lorette qui symbolisent la ville, c’est un peuple de femmes nées avec Nana, les demi-mondaines, souvent comédiennes de second plan, déjà courtisanes, les femmes entretenues.

les racoleuses de Notre-Dame-des-Lorette qui symbolisent la ville, c’est un peuple de femmes nées avec Nana, les demi-mondaines, souvent comédiennes de second plan, déjà courtisanes, les femmes entretenues.

é est impeccable.

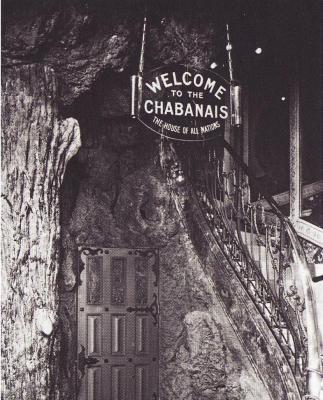

é est impeccable.  ur quelques pièces. Le Sphinx est tellement chic et mondain, comme le Chabanais et le One two two, qu’on ose à peine parler de bordel. On y monte même de véritables spectacles pornographiques avant d’y projeter des films du même esprit.

ur quelques pièces. Le Sphinx est tellement chic et mondain, comme le Chabanais et le One two two, qu’on ose à peine parler de bordel. On y monte même de véritables spectacles pornographiques avant d’y projeter des films du même esprit.

Ce que l’on sait avec certitude, c’est qu’il Richelieu naquit l'année même où Montaigne quittait la mairie de Bordeaux ; qu’il fut de huit mois le cadet de Vaugelas, lequel occupa le fauteuil 32 de l'Académie Française, dont il avait été à partir de 1635 le fondateur et le protecteur.

Ce que l’on sait avec certitude, c’est qu’il Richelieu naquit l'année même où Montaigne quittait la mairie de Bordeaux ; qu’il fut de huit mois le cadet de Vaugelas, lequel occupa le fauteuil 32 de l'Académie Française, dont il avait été à partir de 1635 le fondateur et le protecteur. Un homme de Dieu... Un homme d'Eglise... Sur un billet de banque !

Un homme de Dieu... Un homme d'Eglise... Sur un billet de banque !

Le corps de Kiki vu de dos ainsi que la position de sa tête, coiffée d’un turban oriental, rappellent les baigneuses de Ingres, par exemple le personnage situé au premier plan du Bain turc, référence suggérée à Man Ray par la perfection du corps de la jeune femme qui, dit-il, "aurait inspiré n’importe quel peintre académique".

Le corps de Kiki vu de dos ainsi que la position de sa tête, coiffée d’un turban oriental, rappellent les baigneuses de Ingres, par exemple le personnage situé au premier plan du Bain turc, référence suggérée à Man Ray par la perfection du corps de la jeune femme qui, dit-il, "aurait inspiré n’importe quel peintre académique".